Структура предприятия по отделам. Виды орг.структур

Организационная структура любого предприятия имеет свои особенности. Ясная структура показывает, какие участки работы дублируются, а какие остаются без внимания. Это помогает оптимизировать работу, сократить издержки, повысить эффективность производственных затрат. Смотрите, какие виды оргструктур бывают, чем они отличаются, в чем их сильные и слабые стороны.

Что такое организационная структура

Организационная структура предприятия – это документ, схематически отражающий состав и иерархию подразделений. Она дает представление о самом предприятии, позволяет увидеть его работу изнутри и проследить взаимосвязи между сотрудниками, отделами, направлениями и руководством, их ответственность, сферы компетенции, права и обязанности.

Цели создания:

- Координация управления, определение начальников и подчиненных, управленцев и исполнителей.

- Распределение прав и обязанностей для представителей всех уровней организации.

Виды структур предприятия

Неформальная – зачастую не имеет описания. Она формируется спонтанно на основе личных предпочтений с учетом традиций и неписанных правил в ходе взаимодействий внутри коллектива. Связи, выстроенные в неформальной системе, часто более жесткие, чем в формальной, изменить или преобразовать эти связи значительно тяжелее.

В формальной иерархия и взаимоотношения внутри коллектива прописаны в виде правовых требований, с учетом целей, норм и стандартов производства, а также максимально обезличены.

Также существует разделение на механистические и органические структуры компании. Механистическая предусматривает жесткую иерархию, преобладание вертикальных связей, множество подразделений по горизонтали, директивный способ управления, единый руководящий центр, который принимает практически все управленческие решения единолично. В целом, это довольно сложная схема, коммуникации между участниками регламентированы и ограничены, в основном, приказами и инструкциями.

Органическую отличает разветвленная коммуникационная сеть между небольшим количеством уровней, отсутствие единого центра управления, более того, управление очень гибкое и быстро адаптируется под изменяющиеся обстоятельства. Здесь преобладает партнерский стиль общения и консенсусное принятие решений. Значительное количество решений на низшем уровне может приниматься самостоятельно. Так выглядит идеальное демократическое общество.

Подавляющее большинство индустриальных компаний используют следующие формализованные механистические структуры организации.

Линейная

Здесь предполагается строгая иерархия и горизонтальное подчинение нижнего высшему. Руководитель единолично принимает решения и управляет подчиненными. В целом организация повторяет производственную иерархию компании, разделение происходит с учетом специфики производства. Используется, в основном, небольшими фирмами, выпускающими несложные изделия.

Как проанализировать организационную структуру и убедиться, что она соответствует реальному положению дел

Если в компании уже описана организационная структура, необходимо убедиться, что она не устарела и показывает, как в действительности отдают распоряжения, принимают решения и распределяют ответственность в компании. Бывает, что бизнес динамично развивается, при этом руководство не уделяет внимания формализации системы управления, в организационную структуру могут «забыть» включить должности, целые службы или даже недавно приобретенные бизнес-направления. Только когда начинают формировать иерархию центров финансовой ответственности, вдруг вспоминают, что «вот тут же у нас еще филиал в Самаре есть!».

Удостоверьтесь, что организационная структура отражает функции и задачи значимых должностных единиц. Если нет четкого распределения функций по должностям, то сама структура может оказаться бесполезной. .

Повторяет линейную, но у начальника появляется дополнительный штаб для сбора и анализа информации, выработки управленческих решений, планирования. Представители штаба не принимают решения, а только оказывают информационно-аналитическое сопровождение деятельности руководителя, снимая с него часть нагрузки.

Функциональная организационная структура предприятия

В компании формируются департаменты – финансовый, маркетинговый, производственный и т. д. У каждого департамента есть свой руководитель. Каждый департамент реализует свою функцию в работе компании. Такое разделение позволяет получить функциональных управленцев-менеджеров, специализирующихся на своем направлении. Функциональная организационная структура фирмы эффективна при массовом производстве или обслуживании, где нет необходимости оперативного управления и постоянной разработки новых решений.

|

Преимущества |

Недостатки |

|

|

Линейное построение позволяет жестко управлять компанией, а функциональные менеджеры берут на себя задачи по формированию стандартов работы через инструкции, расписания и положения. Обычно функциональные управленцы не отдают приказы, а занимаются проработкой вопросов, связанных с запуском новых изделий.

|

Преимущества |

Недостатки |

|

|

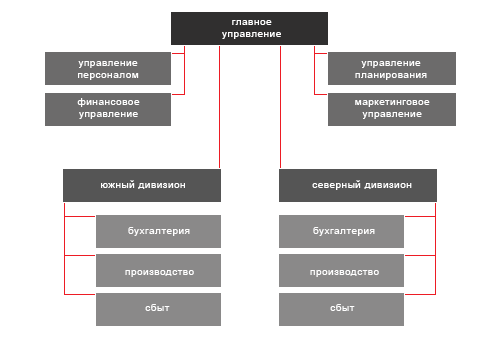

Компания разделяется на производственные отделения по направлениям в зависимости от выбранного критерия. Это может быть территориальный, продуктовый, потребительский или иной принцип. Сформированный дивизион отличается большой самостоятельностью, внутри него функциональные менеджеры подчиняются руководителю дивизиона, который подчиняется головному офису. Производственные вопросы решает руководитель дивизиона, головной офис занимается стратегическим планированием, разработкой новых продуктов, исследованиями.

|

Преимущества |

Недостатки |

|

|

В 70-х годах XX века начали появляться компании с органическими структурами. К ним относятся следующие варианты.

Создается для решения определенной задачи специально подобранной группой специалистов. После реализации группа распускается. Применяется преимущественно при разработке инноваций, на пересечении нескольких наукоемких областей. В проектных группах формируются более тесные личные связи, которые положительным образом сказываются на качестве работы всех участников группы.

Родоначальник данной схемы – компания «Тойота». В компании создание инноваций поставлено на поток, поэтому для поддержания такой работы создаются целевые программы, занимающиеся решением определенных вопросов. Если вопрос конечен во времени, то создается проектная группа. Подчинение двойное – руководителю программы и руководителю функционального подразделения, чьи сотрудники работают по программе. Для целевой программы формируется специальный функциональный комитет, не более пяти человек. Назначается секретарь, ведущий дела комитета. Комитет периодически рассматривает вопросы, требующие решения, создает проектные группы, устанавливает правила взаимоотношений между отделами, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

|

Преимущества |

Недостатки |

|

|

Прямая аналогия – рабочие артели конца 80-х годов. В рамках этой схемы бригады принимают решения и координируют свою деятельность самостоятельно. Существуют развитые горизонтальные коммуникации. Для своей деятельности бригады привлекают различных специалистов. Если в бригаде существует разделение на функциональные подразделения, то она называется кросс-функциональной и напоминает матричную структуру. Если такого разделения нет, то она называется бригадной и напоминает проектную. Максимальную эффективность схема показывает при высоком уровне специалистов и хорошем техническом оснащении.

Каким требованиям должна удовлетворять структура организации

Разрабатываемая структура должна учитывать особенности предприятия, характер работы, тип выпускаемой продукции и множество иных факторов. Она должна быть рациональной, оптимальной и экономичной.

Основные принципы разработки:

- Баланс между жесткой иерархией и возможностью сохранять гибкость при принятии решений. Структура должна обладать способностью самоорганизовываться, ставить новые цели и сохранять активность.

- Набор выполняемых операций внутри компании должен быть стабилен и цикличен, чтобы каждый раз не разрабатывать новые процедуры. Ключевые точки операций должны быть упорядочены.

- Пути трансляции управленческих решений должны быть максимально короткими, а сами решения должны приниматься на основании компетенции, ответственности и доступности информации.

- Распределение ответственности должно происходить в соответствии с выполняемыми процессами.

Структура – это логические взаимоотношения функций управления и функционирования областей, построенных в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать поставленных целей организации. Под структурой производства понимается количество, состав подразделений, ступеней управления во взаимосвязанной единой системе.

Принципы формирования организационных структур:

Структура должна отражать цели и задачи фирмы (т.е. быть подчинена производству и изменяться вместе с ним).

Структура должна отражать функции разделения труда и объём полномочий (политику процедуры, правила, должностные инструкции).

Структура должна отражать особенности внешней среды.

Структура должна отражать соответствия между функциями и полномочиями.

Виды структур управления фирмой:

Линейная.

Линейная организационная структура управления характеризуется тем, что во главе каждого структурного подразделения находится руководитель-единоначальник, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками и сосредоточивающий в своих руках все функции управления.

При линейном управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют одного руководителя, через которого по одному единовременному каналу проходят все команды управления. В этом случае управленческие звенья несут ответственность за результаты всей деятельности управляемых объектов. Речь идет о пообъектном выделении руководителей, каждый из которых выполняет все виды работ, разрабатывает и принимает решения, связанные с управлением данным объектом.

Поскольку в линейной структуре управления решения передаются по цепочке "сверху вниз", а сам руководитель нижнего звена управления подчинен руководителю более высокого над ним уровня, формируется своего рода иерархия руководителей данной конкретной организации. В данном случае действует принцип единоначалия, суть которого состоит в том, что подчиненные выполняют распоряжения только одного руководителя. Вышестоящий орган управления не имеет права отдавать распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их непосредственного начальника.

В линейной структуре система управления организацией компонуется по производственному признаку с учетом степени концентрации производства, технологических особенностей, ассортимента выпускаемой продукции и т.п.

Линейная структура управления является логически более стройной и формально определенной, но вместе с тем и менее гибкой. Каждый из руководителей обладает всей полнотой власти, но относительно небольшими возможностями решения функциональных проблем, требующих узких, специальных знаний.

Линейная организационная структура управления имеет свои положительные моменты и недостатки:

|

Преимущества |

Недостатки |

|

Четкое разграничение ответственности и компетенции |

Высокие профессиональные требования к руководителю; |

|

Простой контроль; |

Сложные коммуникации между исполнителями; |

|

Быстрые и экономичные формы принятия решения; |

Низкий уровень специализации руководителей; |

|

Простые иерархические коммуникации; | |

|

Персонифицированная ответственность. |

Функциональная.

Функциональная структура управления - это структура, сформированная в соответствии с основными направлениями деятельности организации, где подразделения объединяются в блоки. Для большинства средних и крупных предприятий или организаций основным подходом к формированию подразделений является функциональный. Под функциями в данном случае понимаются главные направления деятельности, например, производство, финансы, сбыт и т.п. В соответствии с функциями образуются блоки подразделений - производственный, управленческий, социальный.

Обособление отдельных подразделений в рамках блоков осуществляется уже в соответствии с одним из рассмотренных выше подходов или несколькими одновременно. Например, цехи могут организовываться с учетом выпускаемой продукции, а участки - исходя из применяемых в них технологий.

В производственный блок входят основные подразделения, связанные с выпуском профильной продукции или оказанием услуг; вспомогательные, обеспечивающие необходимые условия для нормального функционирования основных подразделений; подразделения, обслуживающие основные и вспомогательные процессы; экспериментальные подразделения, где изготавливаются опытные образцы продукции. Понятно, что в зависимости от характера деятельности организации роль тех или иных подразделений производственной структуры различна - не везде создаются опытные образцы, не везде имеются вспомогательные производства и т.п.

К управленческому блоку относятся предпроизводственные подразделения (НИОКР и пр.); информационные (библиотека, архив); сервисные, занимающиеся вопросами маркетинговых исследований, сбыта, гарантийного обслуживания; административные (дирекция, бухгалтерия, плановая служба, юридический отдел); совещательные (комитеты и комиссии, работающие над совершенствованием организации и технологии производства и управления).

Третий блок функциональной структуры организации составляют подразделения социальной сферы - оздоровительные центры, клубы, детские учреждения, базы отдыха.

Области применения функциональной структуры управления:

Однопродуктовые предприятия;

Предприятия, реализующие сложные и длительные инновационные проекты;

Крупные специализированные предприятия;

Научно-исследовательские и проектно - конструкторские организации;

Узкоспециализированные предприятия.

Специфические задачи менеджмента при функциональной структуре управления:

Сложность коммуникаций;

Тщательный подбор специалистов руководителей в функциональных подразделениях;

Выравнивание загрузки подразделений;

Обеспечение координации функциональных подразделений;

Разработка специальных мотивационных механизмов;

Предотвращение сепаратистского развития функциональных подразделений;

Приоритет специалистов над линейными руководителями.

Функциональная структура управления имеет свои положительные моменты и недостатки:

|

Преимущества |

Недостатки |

|

Профессиональная специализация руководителей подразделений; |

Отсутствие единого технического руководства по продуктам, проектам; |

|

Снижение риска ошибочных явлений; |

Снижение персональной ответственности за конечный результат; |

|

Сложность контроля за ходом процесса в целом и по отдельным проектам; |

|

|

Высокие возможности координации; |

Размытость ответственности и границ компетенции. |

|

Простота формирования и реализации единой инновационной политики. |

Линейно – функциональная.

Линейно – функциональная (Многолинейная организационная) структура управления характеризуется, тем что функциональное управление осуществляется некоторой совокупностью подразделений, специализированных на выполнении конкретных видов работ, необходимых для принятия решений в системе линейного управления.

Идея данной структуры управления состоит в том, что выполнение отдельных функций по конкретным вопросам возлагается на специалистов, то есть каждый орган управления (либо исполнитель) специализирован на выполнение отдельных видов деятельности. В организации, как правило, специалисты одного профиля объединяются в специализированные структурные подразделения (отделы), например отдел маркетинга, плановый отдел, бухгалтерия, логистики и т.п. Таким образом, общая задача управления организацией делится, начиная со среднего уровня по функциональному критерию. Функциональное и линейное управление существуют вместе, что создает двойное подчинение для исполнителей.

Как видно на схеме, вместо универсальных менеджеров, которые должны разбираться и выполнять все функции управления, появляется штат специалистов, имеющих высокую компетенцию в своей области и отвечающих за определенное направление. Такая функциональная специализация аппарата управления значительно повышает результативность деятельности организации.

Линейно-функциональная структура управления имеет свои положительные моменты и недостатки:

|

Преимущества |

Недостатки |

|

Высокий профессиональный уровень подготовки решений; |

Сложность подготовки и согласования решений; |

|

Быстрая коммуникация; |

Отсутствие единого руководства; |

|

Разгрузка высшего руководства; |

Дублирование распоряжений и коммуникаций; |

|

Профессиональная специализация руководителя; |

Сложность отсутствия контроля; |

|

Уменьшение потребности в специалистах широкого профиля |

Относительно застывшая организационная форма, с трудом реагирующая на изменения. |

Линейно-штабная структура.

При линейно-штабной организационной структуре управления всю полноту власти берет на себя линейный руководитель, возглавляющий определенный коллектив. Линейному руководителю при разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов помогает специальный аппарат, состоящий из функциональных подразделений (управлений, отделов, бюро и т.п.).

В данном случае функциональные структуры подразделений находятся в подчинении главного линейного руководителя. Свои решения они проводят в жизнь либо через главного руководителя, либо (в пределах своих полномочий) непосредственно через соответствующих руководителей служб-исполнителей. Линейно-штабная структура включает в себя специальные функциональные подразделения (штабы) при линейных руководителях, которые помогают им выполнять задачи организации

Линейно-штабная организационная структура управления имеет свои положительные моменты и недостатки:

Проектная структура управления

В управлении проект - это, кроме того, временное подразделение, ликвидируемое после завершения работ. Как правило, эти работы заключаются в проведении научных и практических экспериментов, освоении нового вида продукции, технологии, методов управления, что всегда связано с риском неудачи и финансовых потерь. Организация, состоящая из подобного рода подразделений, получила название проектной.

Проектные структуры управления мобильны и сконцентрированы на определенном виде деятельности. Это позволяет достичь высокого качества выполнения работы. В то же время из-за узкой специализации, используемые в проекте ресурсы, по завершении работ не всегда могут найти себе дальнейшее применение, что увеличивает расходы. Поэтому использование проектных структур по карману далеко не всем организациям, несмотря на то, что подобный принцип организации работы весьма плодотворен.

Одна из форм проектного управления - создание специального подразделения - проектной команды (группы), работающей на временной основе, то есть в течение времени, необходимого для реализации заданий проекта. В состав группы обычно включаются различные специалисты, в том числе по управлению работами. Руководитель проекта наделяется так называемыми проектными полномочиями, охватывающими ответственность за планирование, составление графика и ход выполнения работ, расходование выделенных средств, а так же за материальное поощрение работающих. В связи с этим большое значение приобретает умение руководителя разработать концепцию управления проектом, распределить задачи между членами группы, четко наметить приоритеты и конструктивно подойти к разрешению конфликтов. По завершении проекта структура распадается, а сотрудники переходят в новую проектную команду или возвращаются на свою постоянную должность. При контрактной работе они увольняются в соответствии с условиями соглашения.

Таким образом, областью применения проектных структур являются:

При создании нового предприятия;

При создании нового инновационного продукта;

Учреждения, дочерние фирмы или филиалы;

Проведение масштабных НИОКР;

Временная организация, создаваемая для решения отдельных задач.

Специфическими задачами менеджмента при проектной структуре управления являются:

Обоснование критериев, выделение целевых проектов;

Специфические требования к подбору руководителей проекта;

Обеспечение единой инновационной политики;

Предотвращение конфликтов вследствие дойного подчинения сотрудников;

Разработка специальных инновационных механизмов, регламентирующих внутрифирменную кооперацию.

Проектная структура управления имеет свои положительные моменты и недостатки:

|

Преимущества |

Недостатки |

|

Высокая гибкость и адаптивность систем; |

Сложные механизмы координации; |

|

Снижение риска ошибочных решений; |

Возможные конфликты из-за двойного подчинения; |

|

Профессиональная специализация руководителей функциональных подразделений; |

Размытость ответственности по отдельному проекту; |

|

Возможность учета специфических условий региона; |

Сложность контроля работ по проекту в целом; |

|

Разграничение сфер ответственности; |

Необходимость дифференцирования контроля по функциям и проектам. |

|

Кадровая автономия функциональных подразделений; |

Целевое руководство проектом на основе единоначалия. |

Матричная структура .

Матричная структура управления создается путем совмещения структур двух видов: линейной и программно-целевой. При функционировании программно-целевой структуры управляющее воздействие направлено на выполнение определенной целевой задачи, в решении которой участвуют все звенья организации.

Вся совокупность работ по реализации заданной конечной цели рассматривается не с позиций достижения цели, предусмотренной программой. Основное внимание при этом концентрируется не столько на совершенствовании отдельных подразделений, сколько на интеграции всех видов деятельности, создании условий, благоприятствующих эффективному выполнению целевой программы. При этом руководители программы несут ответственность как за ее реализацию в целом, так и за координацию и качественное выполнение функций управления.

В соответствии с линейной структурой (по вертикали) строится управление по отдельным сферам деятельности организации: НИОКР, производство, сбыт, снабжение и т.д. В рамках программно-целевой структуры (по горизонтали) организуется управление программами (проектами, темами). Создание матричной организационной структуры управления организацией считается целесообразным в случае, если существует необходимость освоения ряда новых сложных изделий в сжатые сроки, внедрения технологических новшеств и быстрого реагирования на конъюнктурные колебания рынка.

Применяются матричные структуры в следующих областях:

Многопрофильные предприятия со значительным объемом НИОКР;

Холдинговые предприятия.

Матричные структуры управления открыли качественно новое направление в развитии наиболее гибких и активных программно-целевых структур управления. Они нацелены на подъем творческой инициативы руководителей и специалистов и выявление возможностей значительного повышения эффективности производства.

Основными задачами менеджмента при матричной структуре управления являются:

Обеспечение единой инновационной политики во всех продуктовых группах;

Выделение состава функциональных служб и подразделений;

Тщательная подготовка положений об отделах и должностных инструкциях;

Разработка специальных мотивационных механизмов, регламентирующих внутрифирменную кооперацию;

Обеспечение централизованного управления по объектам.

Как видно, в установившуюся линейную структуру вводятся особые штабные органы, которые координируют существенные горизонтальные связи по выполнению конкретной программы, сохраняя при этом вертикальные отношения, свойственные данной структуре. Основная часть работников, занятых реализацией программы, оказывается в подчинении не менее как двух руководителей, но по разным вопросам.

Управление программами осуществляется специально назначенными руководителями, которые несут ответственность за координацию всех связей по программе и своевременное достижение ее целей. При этом руководители высшего уровня освобождаются от необходимости принимать решения по текущим вопросам. В результате этого на среднем и нижнем уровнях повышается оперативность управления и ответственность за качество исполнения конкретных операций и процедур, то есть заметно повышается роль руководителей специализированных подразделений в организации работ по четко определенной программе.

При матричной структуре управления руководитель программы (проекта) работает не со специалистами, которые подчинены не непосредственно ему, а линейным руководителям, и в основном определяет, что и когда должно быть сделано по конкретной программе. Линейные же руководители решают, кто и как будет выполнять ту или иную работу.

Матричная структура управления имеет свои положительные моменты и недостатки:

|

Преимущества |

Недостатки |

|

Четкое разграничение по продуктам (проектам); |

Высокие требования к линейным и функциональным руководителям; |

|

Высокая гибкость и адаптивность основных подразделений; |

Высокие требования к коммуникации; |

|

Хозяйственная и административная самостоятельность подразделений; |

Трудности и длительное согласование при принятии концептуального решения; |

|

Высокая профессиональная квалификация функциональных руководителей; |

Ослабление персональной ответственности и мотивации; |

|

Благоприятные условия коллективного стиля руководства; |

Необходимость и опасность компромиссных решений; |

|

Простота разработки и реализации единой политики. |

Возможность конфликта между линейными и функциональными руководителями ввиду двойной подчиненности первых. |

Требования к построению структур управления:

Оперативность (т.е. управляющее воздействие должно дойти до объекта управления до того момента, пока наступит изменение (будет «поздно»)).

Надёжность.

Оптимальность.

Экономичность.

Но структура в первую очередь должна соответствовать целям, заданным принципам и методам управления фирмой. Сформировать структуру – значит закрепить конкретные функции за подразделениями.

Технология формирования структуры:

Осуществить деление организации по горизонтали на широкие группы (блоки) по направлениям деятельности, по реализации стратегий. Принимаются решения, какие виды деятельности должны выполняться линейными, а какие функциональными структурами.

Установить соотношение полномочий различных должностей (т.е. установить цепь команд; если необходимо, то производить дальнейшее деление).

Определить должностные обязанности каждого подразделения (определить задачи, функции) и поручить их выполнение конкретным лицам.

Организационная структура – совокупность подразделений организации и их взаимосвязей, в рамках которой между подразделениями распределяются управленческие задачи, определяются полномочия и ответственность руководителей и должностных лиц. Организационная структура выстраивается, с одной стороны, в соответствии с теми задачами, которые ставит перед организацией её стратегия. С другой стороны, структура на разных уровнях обеспечивает использование эффекта масштаба для экономии ресурсов организации. Таким образом, структура связывает внешнюю - стратегическую, эффективность с внутренней эффективностью - экономичностью.

Распределение задач между подразделениями и должностными лицами, распределение полномочий и ответственности должны оставаться стабильными на протяжении некоторого времени, чтобы обеспечивать воспроизводство и поддержание стратегии. Поэтому структура задаёт статические системные свойства управления организацией.

В тех случаях, когда меняется стратегия, или когда структура признаётся неэффективной с точки зрения задач стратегии или экономичности, происходит реорганизация. Реорганизация может иметь как глобальный характер и менять принцип построения структуры, так и решать локальные проблемы отдельных подразделений и их взаимоотношений. Любая реорганизация должна способствовать повышению упорядоченности и эффективности структуры. Что, к сожалению, бывает не всегда.

Одновременно структура постоянно подвергается своего рода деградации и коррозии, неоправданно упрощающей и размывающей распределение задач, полномочий и ответственности. Тем самым параллельно с процессом организации и повышения эффективности в структуре происходит процесс дезорганизации и разрушения. Поэтому любая формальная организационная структура всегда отличается от фактической структуры. И любая реорганизация требует анализа как формальной структуры, так и фактической, и их сопоставления.

Эволюция организационных структур

Как показал в своих трудах А.Чандлер, организационная структура формируется под влиянием стратегии предприятия. Структура является конфигурацией системы управления, в рамках которой между организационными подразделениями распределяются установленные стратегией задачи, определяются полномочия и ответственность руководителей, устанавливается система должностных взаимосвязей.

табл. 1 Классификация видов воздействия на предприятие

| Рыночные изменения | Глубина изменений | Тип управленческой реакции в стратегии | Конкурентные изменения |

| Новые рынки, изменение общественных ценностей и приоритетов макроэкономической политики | Стратегические | Стратегическая | Новые технологии, разрушение привычных технологических и продуктовых границ областей деятельности, организация системы управления |

| Сегментация рынка, изменение предпочтений потребителей | Маркетинговые | Инновационная | Сменяемость продукции, технологий, оптимизация наборов сегментов «продукт – рынок» |

| - | - | Оперативная | Совершенствование действующей продукции и технологий, ценовая конкуренция |

В результате исследования стратегий компаний стран с развитой рыночной экономикой все важнейшние воздействия были разделены на рыночные и конкурентные. К рыночным отнесены те из них, которые бывают вызваны изменениями в предпочтениях потребителей и структуре рыночного спроса. К числу конкурентных – вызванные действиями конкурентов. По глубине воздействия на фирму рыночные изменения классифицированы как маркетинговые и стратегические. Конкурентные изменения – как оперативные, инновационные и стратегические. Содержательная характеристика указанных видов внешних воздействий приведена в табл. 1. Поскольку действия всех конкурентов являются следствием управленческих решений, принимаемых в конкретных рыночных условиях, то приведенные группы конкурентных воздействий одновременно являются основными элементами стратегии конкурирующих фирм. За реализацию этих компонентов стратегии в структурах управления отвечают разные иерархические уровни: оперативный менеджмент, инновационный и предпринимательский (стратегический).

Первыми на деловых предприятиях стали использоваться линейные и функциональные организационные структуры. Линейные структуры пришли из традиционных социальных институтов, таких как, например, армия. Структуры, в основе которых лежало линейное подчинение с вертикальными связями, позволяло осуществлять руководство в стабильной деловой внешней среде на растущих рынках при стабильных технологиях. В тех случаях, когда работа предприятия предполагала реализацию разных функций хозяйственной деятельности, таких как НИОКР, производство, маркетинг, финансы, МТС и т.д, департаментализация линейных подразделений происходила по функциональному принципу. Таким образом формировалась разновидность линейных структур, которую стали называть функциональной структурой.

Производство и совершенствование действующей продукции в рамках оперативной деятельности, создание новой техники с использованием инновационного менеджмента были изначально присущи целому ряду отраслей промышленности. Стратегических внешних воздействий, требовавших изменения ранее сложившихся стратегий и структур управления как на уровне фирм, так и на уровне отрасли, в истории западной промышленности было несколько. Первое из них было связано с мировым экономическим кризисом, названным Великой Депрессией. Этот кризис продемонстрировал неэффективность прежних принципов руководства, применявшихся в предыдущем цикле экономического роста, для отраслей новых высоких технологий. На этапе освоения новых промышленных технологий широко использовалась стратегия вертикальной интеграции, при которой фирма контролировала весь процесс производства продукции начиная с ранних этапов обработки сырья и заканчивая поставками конечному потребителю.

рис. 1. Пример проектно-матричной структуры

Источник. Star S.-H., Corey E.-R. Organisation Strategy. - Boston, 1971

Новые, сравнительно небольшие фирмы не могли в рамках действовавших гибких структур управления справиться с нарастающим многообразием и ростом масштабов производства продукции. Результатом стало формирование проектно – матричных структур управления (см. рис. 1). Такие структуры до сих пор сохранились на производственных и разрабатывающих компаниях, ставших структурными единицами современных крупных корпораций.

Второй период стратегических изменений был связан со II Мировой войной. С 1936 года стали существенно возрастать государственные закупки военной техники. Объемы производства военной техники при этом выросли в 5-6 раз. По окончании войны военно-промышленные компании столкнулись с непрогнозируемым сокращением государственных закупок, которое только в небольшой степени компенсировалось ростом спроса в коммерческом секторе. Столкнувшись с подобным ограничением, фирмы, чтобы снизить свою зависимость от государственных рынков, стали активно использовать стратегию диверсификации в невзаимосвязанные области деятельности. У них стали формироваться конгломеративные дивизиональные и множественные структуры управления.

Но, начиная с 1949 года, государство для предотвращения в отрасли резкого спада стало увеличивать объем своих заказов. Вначале - за счет закупок гражданской техники, а после начала холодной войны и раскручивания гонки вооружений были развернуты ракетная и космическая программы, наращивались закупки вооружений. Эта тенденция сохранялась вплоть до 1987 года, пока глобальные изменения в мировой экономике не привели к новой кардинальной трансформации рынков.

Прекращение «холодной войны» открыло дорогу процессам глобализации мировой экономики. В новой экономике информационных технологий целевые приоритеты промышленности сместились в пользу создания коммерческих глобальных коммуникаций. Начиная с 1994 года, с целью сохранения конкурентоспособности в условиях обслуживания глобальных рынков и роста затрат на НИОКР, в США и Европе стали активно использоваться стратегии специяализации и взаимосвязанной диверсификации. Формально к этой группе стратегий принято относить компании, 70% и более продаж которых приходится на один вид продукции или группу продуктов, взаимосвязанных общим рынком сбыта или технологией.

На разных этапах каждого цикла развития отрасли эффективность стратегий компаний меняется. В период стабильности, когда фирмы достигают отраслевых пределов роста, предпочтительной является невзаимосвязанная диверсификация. В моменты расширения рынков и появления новых перспектив роста ключевыми стратегическими факторами становятся гибкость и способность концентрировать ресурсы на новых перспективных направлениях. Этим требованиям наилучшим образом удовлетворяют стратегии специализации и взаимосвязанной диверсификации.

рис. 2. Пример структуры специализированной фирмы

Структуры управления оказались жестко связаны со стратегией. Компании, придерживавшиеся близких стратегий, имели столь же близкие типы организационных структур. Например, компании "Боинг" и "Локхид Мартин", сохранившие отраслевую специализацию, используют многоуровневые, сложные матричные структуры управления (см. рис. 2). В частности, они сохранили в своем составе только те электронные и двигателестроительные фирмы, которые необходимы для реализации элементов стратегии вертикальной интеграции по производству основной продукции.

Компании, осуществляющие взаимосвязанную диверсификацию на основе электронных технологий, имеют структуры с дифференцированными опех рамкааративными центрами прибыли и мощными стратегическими и инновационными центрами. Эти центры в рамках инновационной деятельности обеспечивают перспективными разработками по нескольку оперативных центров прибыли (см. рис. 3). Примером могут служить структуры корпораций "Техас Инструментс" или "Дженерал Электрик".

рис. 3. Пример структуры компании взаимосвязанной диверсификации

Компании с невзаимосвязанными наборами областей деятельности, такие как "Юнайтед Текнолоджиз" и "Текстрон", имеют несколько относительно независимых отделений, на высшем уровне управления интегрированных системой финансового планирования и контроля (см. рис. 4). Такие структуры принято называть дивизиональными. Их характерной особенностью является формирование в составе отделений - дивизионов, полного набора функций хозяйственной деятельности. В зависимости от конкеретной разновидности дивизиональной структуры отделения в её составе могут иметь набор функций, необходимый для самостоятельного ведения только оперативной деятельности, или и оперативной, и инновационной. Отдельные функций хозяйственной деятельности в рамках дивизиональной структуры могут становиться централизованными, обслуживающими все дивизионы. Это происходит в том случае, когда объединение какой-то функции в централизованное подразделение создаёт синергический эффект. В наиболее простом варианте дивизиональной структуры централизованными становятся обеспечивающие и штабные функциональные подразделения, например, финансы. В более сложных вариантах дивизиональных структур централизуются основные функции: НИОКР или производство, либо обе эти функции. Централизация производства стала наиболее активно происходтить в ракмах системы аутсорсинга - вынесения производств в регионы с дешёвой рабочей силой (Китай, Юго-Восточная Азия, Индия и т.п.).

Выбор стратегии обусловлен не только ситуацией на рынке, но и целями фирмы. Цели фирм и ключевые экономические показатели деятельности определяются группами влияния, важнейшими среди которых являются акционеры, заинтересованные в росте рыночной капитализа-ции, и государство, как основной потребитель продукции отрасли. Те компании, в которых доминирует влияние акционеров, больше склонны к повышению экономической эффективности. Там, где сильнее влияние государства, фирмы больше склонны обеспечивать рост масштабов даже за счет временных убытков. рис. 4. Пример структуры компании невзаимосвязанной диверсификации.

Однако, как показывает опыт французской компании «Аэроспасиаль», когда необходимость выбора эффективной стратегии вступает в противоречие с действующей системой целей, фирма может поменять состав и значимость групп влияния. «Аэроспасиаль» имела в качестве основного акционера правительство Франции. Однако потенциальные партнеры по европейской интеграции аэрокосмического комплекса опасались, что после слияния с ними «Аэроспасиаль» будет действовать, исходя не из интересов объединенной европейской компании, а исходя из интересов правительства Франции. В результате, перед созданием единой европейской аэрокосмической компании, значительная часть государственного пакета акций «Аэроспасиаль» была продана одному из партнеров по интеграции – частной аэрокосмической группе компаний «Лагярдер».

Для развития стратегий и структур предприятий отечественной аэрокосмической промышленности характерен ряд особенностей, возникших из-за отличия траекторий макроэкономического развития страны от траекторий развития США и экономически развитых стран Западной Европы. Закрытость народного хозяйства страны и всеобщая государственная собственность в СССР создали устойчивую среду деятельности предприятий. В таких условиях элементы стратегий и структур управления, обеспечивающие внешнюю эффективность, не развивались. Закрытость советской экономической системы и жесткая конкуренция с Западом привели к формированию приоритетного характера оборонной и аэрокосмической отраслей промышленности, призванных обеспечивать безопасность и престиж государства. Этот приоритет проявлялся прежде всего в предоставлении предприятиям данных отраслей практически неограниченных объемов экономических ресурсов. Достаточно указать только на то, что по различным данным на оборону и космос работало до 60% отечественной промышленности, а единые народно-хозяйственные планы обеспечивали экономическую стабильность и гарантированный спрос на продукцию. Помимо государства важное место в целеполагании деятельности оборонных и аэрокосмических предприятий занимали их создатели - главные конструкторы, заинтересованные в воплощении своих технических и научных идей. Основной целью предприятий оборонной и аэрокосмической промышленности в этих условиях стала разработка и производство передовой техники, позволяющей решать национальные задачи и удовлетворять научные и технические амбиции высшего руководства. Эти технические задачи предприятиям приходилось решать на фоне стремительного научно-технического прогресса. Залогом успеха в достижении целей являлось своевременное внедрение научных достижений и разработка новой техники. Развитие науки и техники, таким образом, стало главным фактором нестабильности внешней среды, влияющим на выбор стратегий и формирование организационных структур предприятий. Под влиянием этих факторов в отрасли стали складываться проектные матричные организационные структуры. В зависимости от сложности и новизны изделий, а также от объема привлекаемых ресурсов в каждом конкретном случае происходило варьирование уровня интеграции проектного и функционального линейного руководства, соотношения ответственности и полномочий функциональных / линейных и проектных руководителей. (см. рис. 5) Характерной чертой этих организационных структур являлась жесткая административная иерархичность, позволявшая осуществлять управление на основе задающих воздействий со стороны системы более высокого уровня - отрасли или крупной межотраслевой программы. Необходимость такой жесткости возникла как следствие высоко централизованного макроэкономического планирования, концентрации и специализации производства, приведших к функциональному дифференцированию структур на отраслевом уровне. Имеется в виду, что в рамках отрасли разделялись организации, занятые НИОКР, и производственные предприятия. Координация осуществлялась ведомствами в процессе реализации программ создания и производства новой техники.

рис. 5. Пример структуры разрабатывающего / опытного предприятия.

На предприятиях за реализацию проектов отвечали генеральные / главные конструктора или их заместители. В исследовательских и опытно - конструкторских организациях проекты фигурировали как темы. Ведущие конструкторы и руководители тем в зависимости от сложности, важности и новизны проектов обладали полномочиями либо линейных, либо координирующих руководителей. Формирование этих структур происходило без теоретической базы, стихийно, методом последовательных проб и ошибок. На принятие организационных решений зачастую оказывали большое влияние политические мотивы. Поэтому, как правило, организационные структуры предприятий не были оптимальны с точки зрения критерия внутренней эффективности. Имело место неоправданное дублирование работ, специализация подразделений была недостаточно четко определена, не соблюдались нормы управляемости и т.д. Но все недостатки организации полностью компенсировались избытком ресурсов, привлекаемых государством для производства продукции, особенно военной техники, авиации, космических систем и реализации программ исследования космоса. Особенность практических структур предприятий заключалась в том, что линейные подразделения выделялись на основе либо крупных проектов, либо подсистем сложного изделия. От структур западных компаний наши проектные структуры отличала большая жесткость. Проект сам по себе не существовал как временное подразделение. Руководители проектов являлись постоянными элементами жесткой линейной структуры, занимая должности Главных конструкторов, поочередно координируя выполнение работ по созданию / производству очередного изделия. В результате и формировались проектные структуры, в чистом виде не соответствующие ни одному из типов, описывавшихся в теории. У предприятий, отвечавших за производство серийной технологически взаимосвязанной продукции, сформировались структуры с линейным подчинением подразделений, образованных по подсистемам изделия или стадиям производственного процесса. Параллельно развивались функциональные подразделения, отвечавшие за координацию использования однородных наиболее важных функциональных ресурсов предприятия: кадры, энергетика, разработка технологических процессов, снабжение и т.п.. Эти подразделения имели по отношению к линейному руководству координирующие полномочия. (см. рис. 6).

рис. 6. Пример структуры серийного производственного предприятия

В системе отбора подрядчиков использовались элементы конкуренции. На ранних стадиях разработки в проектах принимало участие несколько предприятий, каждое из которых предлагало свой альтернативный вариант изделия. Из этих вариантов отбирался один, а предложившее его предприятие становилось подрядчиком. Такая система позволяла при отборе проектов сохранить многообразие генерируемых технических решений и устранить ненужное дублирование проектов на наиболее дорогих поздних стадиях создания новой техники.

В шестидесятые годы в отечественной военной и аэрокосмической промышленности конкурсность отбора подрядчиков стала заменяться специализацией предприятий на создании узкой номенклатуры изделий. В основе специализации лежали не только технологические причины. При распределении заказов стали использоваться политические критерии. Появилось неоправданное дублирование проектов, что, в частности, имело место при реализации лунной программы. В целом промышленность все больше страдала от отсутствия цельной государственной программы развития. При неработающих рыночных механизмах, тотальном контроле государства и полном государственном финансировании недостаток программных целей лишил предприятия долгосрочных ориентиров. Скоординированный отбор перспективных областей деятельности и распределение между ними ресурсов оказались невозможными. Разработки отдельных предприятий стали носить фрагментарный характер и не позволяли развивать организационный и технический потенциал.

В результате развития этой тенденции позднее, уже в семидесятые годы, в стратегиях управления отраслей и предприятий возобладал принцип соперничества. Если в США стратегии, например, НАСА и аэрокосмических фирм, ориентировались на рыночные коммерческие и государственные потребности, то наши стратегии были ориентированы на единственный сохранившийся ориентир - на конкурента, т.е. на достижение технического паритета с потенциальным противником. Например, американцы создавали свою многоразовую космическую систему для удешевления обслуживания возрастающих грузовых потоков как на орбиту, так и в обратном направлении. Необходимость такого решения была продиктована развертыванием программ СОИ и мирных космических исследований. При создании системы «Энергия - Буран» в СССР исходили из необходимости сохранения технического паритета с конкурентом. С точки зрения задач современной отечественной космонавтики эта система оказалась неэффективной.

В передовых промышленных отраслях экономики СССР в семидесятые годы уже явно наметились кризисные тенденции. Для их преодоления Председатель Совета Министров Косыгин А.Н. попытался реализовать мягкую экономическую реформу. Однако политическое руководство игнорировало предложения по постепенной либерализации экономики и стало проводить политику экономии на государственном уровне. Символом этой политики стал лозунг: «Экономика должна быть экономной».

Одновременно на государственном уровне пытались решить задачу ускорения процессов внедрения на производстве технических нововведений. Этого особенно необходимо было добиться в ряде отраслей новой технологической волны: современной оборонной промышленности, радиоэлектронной промышленности, аэрокосмической промышленности и т.д., в которых скорость обновления и усложнения технических систем нарастала наиболее стремительно. Попыткой решения указанных проблем стала интеграция предприятий путем создания научно-производственных объединений. В объединения включались кооперированные серийные заводы и конструкторские бюро с опытными производствами. Тем самым обеспечивалась дополнительная экономия на масштабах деятельности, а также разрушались внутриведомственные преграды между функциями НИОКР и производства. Управление проектами должно было стать сквозным, а сроки разработки и внедрения новых изделий - сократиться.

Основа экономических отношений в обществе при этом не изменялась, общественный статус предприятий и их форма собственности, а, следовательно, и система целей, оставались прежними. На практике слияние производственных предприятий с КБ и ОКБ было зачастую механистическим. В системе появлялся еще один уровень управления, которому подчинялись старые структуры НИОКР и производства. Следы этих слияний на предприятиях можно обнаружить до сих пор. Так в КБ и ОКБ линейными полномочиями обычно обладали руководители тем, а функциональные руководители (начальники комплексов и отделов) являлись координаторами. На производстве, которое чаще всего было ориентировано на одно изделие или группу близких взаимосвязанных изделий, приоритет в распределении полномочий оставался за функциональными руководителями. Руководители проектов в лучшем случае входили в штабные плановые подразделения.

рис. 7. Пример структуры аэрокосмического НПО

После образования НПО управление проектами не становилось сквозным и новое изделие, разработанное под руководством главного конструктора в КБ, передавалось в производство на завод, где им занимались уже другие люди. При другом варианте организации главный конструктор выступал линейным руководителем на стадии разработки, а на стадии производства становился координатором. То есть, различия в структурах управления КБ и производства сохранялись(см. рис. 7). На уровне организационных культур зачастую сохранялась взаимная неприязнь работников заводов и конструкторских бюро.

В это же время Правительство СССР, пытаясь решить проблему насыщения рынка товарами народного потребления, стало в порядке конверсии создавать заново или передавать предприятиям ВПК и аэрокосмической промышленности производства гражданской продукции. На предприятиях новые направления деятельности, по сложившейся практике руководства, пытались интегрировать в старые матричные структуры путем введения должности Главного конструктора по конверсионной продукции. Это делалось даже в тех случаях, когда возникала отрицательная взаимосвязь товаров народного потребления с традиционной продукцией предприятий. В итоге такая интеграция, наряду с невосприимчивостью организационной культуры к подобным непрестижным нововведениям, чаще всего не позволяла создавать достаточно дешевую и качественную гражданскую продукцию.

Стратегии и структуры российских оборонных и аэрокосмических предприятий соответствовали задачам инновационного управления и позволяли использовать технологически активные инновационные стратегии. Но неразвитость систем стратегического управления не позволила обеспечить эффективную адаптацию к кардинальному изменению условий хозяйственной деятельности, вызванному экономической реформой и началом интеграции России в международную экономику.

Причины произошедших изменений было бы неправильно сводить к влиянию рыночных реформ и снижению объемов государственного финансирования, которое, начиная с 1989 года, сократилось в несколько десятков раз. Названные факторы являются только частью более сложных глобальных процессов, разворачивающихся в мировой экономике начиная с семидесятых годов. Открытие России для международной экономики, ускорение глобализации мировой промышленности потребовали от наших предприятий формирования принципиально новых стратегий и структур управления. Большинство российских предприятий и отрасли в целом реагировали на все внешние стратегические изменения, происходившие начиная с 1987 года, как на единичные и невзаимосвязанные. А период выработки управленческой реакции превосходил период развития изменений.

Так, по сути ещё Косыгинская, программа перехода на хозрасчет (переход фаз бюджет-заказы) начинала внедряться только в 1989 году, когда уже начиналась государственная программа конверсии (переход фаз заказы-рынок) . План конверсии готовился и внедрялся до 1992 года, когда в стране уже были начаты неизбежные экономические реформы. План новой реорганизации, адекватной происходящим процессам, существовал и реализовывался только на некоторых предприятиях. Наиболее успешной в условиях глобализации для предприятий оказалась стратегия интернационализации деятельности (международной региональной диверсификации). Использовать ее возможности после либерализации в России внешнеэкономической деятельности смогли только отдельные предприятия обрабатывающей промышленности и предприятия экспортоориентированных сырьевых отраслей, имевшие технологические преимущества перед иностранными конкурентами.

Для предприятий высокотехнологического сектора главную трудность составляли отсталость технологий и отсутствие прямого доступа к наиболее перспективным рынкам западных стран. Решением проблемы доступа к рынкам для предприятий с конкурентоспособным уровнем технологий стало вступление в стратегическое партнерство с ведущими иностранными конкурентами. Благодаря чему наши предприятия получили доступ к заказам, а иностранцы – к нашим передовым технологиям. Речь идет о таких проектах, как «Морской старт», с участием РКК «Энергия» и корпорации «Боинг», совместном проекте ГКНПЦ им. Хруничева с «Локхид Мартин», проектах АО «Пермские моторы» с «Локхид Мартин» и «Прайт энд Уитни». Для обретения свободы действий, необходимой для самостоятельной работы на внешнем рынке, ведущим предприятиям потребовалось повышение самостоятельности в принятии управленческих решений. Наиболее ярким примером повышения самостоятельности хозяйственной деятельности служит приватизация НПО «Энергия», которое в 1994 стало ракетно-космической корпорацией.

рис. 8. Типовая схема организационной структуры промышленного комплекса

В секторе авиационной и оборонной промышленности, традиционно закрытых для иностранцев, интернационализация происходила путем продвижения продукции на рынки стран третьего мира. Для успешной реализации этой стратегии авиационным компаниям потребовалось сохранить прежнюю кооперацию. Решением этой проблемы стало создание специализированных групп компаний МАПО «Миг» и АВПК «Сухой», включивших в свою структуру разрабатывающие и производственные предприятия (см. рис. 8). Однако, по ряду причин субъективного свойства, осуществить полную реструктуризацию в данном секторе не удалось.

Главной особенностью действующих стратегий интернационализации является их недостаточная сбалансированность с точки зрения долгосрочной эффективности. Для российских предприятий участие в международных проектах являлось средством выживания в условиях значительного сокращения государственного финансирования. Но, выходя на международный рынок через западных партнеров, наши предприятия не получали возможность формировать собственную инфраструктуру для самостоятельного продвижения своей продукции. После того, как западные партнеры получали доступ к интересующим их российским технологиям, взаимный интерес к сотрудничеству и денежные потоки с иностранных рынков сокращались.

Эволюция методов проектирования организационных структур

Развитие теоретических концепций проектирования стратегий и структур управления происходило в соответствии с эволюцией задач практического менеджмента. Используя опыт передовых компаний, теория на каждом этапе развития экономики создавала новую «социальную технологию» управления, эффективную для изменявшихся условий деятельности. В период формирования базовых технологий массового производства и крупных промышленных компаний четвертого большого экономического цикла менеджмент функционально не был отделен от технического и инженерного руководства. Ключевым фактором конкурентоспособности в это время была скорость освоения технических нововведений и организации производственного процесса. Высокое значение нововведений для обеспечения эффективности стратегий управления привела к появлению у предприятий гибких структур, не соответствовавших традициям иерархической жесткости крупных государственных и финансовых учреждений того времени.

Принципы построения гибких стратегий и структур изложил Г. Форд в период возникновения рынка автомобилей. Он утверждал, что: чрезмерная жесткость и зарегламентированность создают волокиту и мешают быстрому внедрению идей по усовершенствованию хозяйственных операций; руководитель полностью несет ответственность за работу своего подразделения и должен иметь неограниченные полномочия по принятию решений; организационная структура не подразумевает существование штатного расписания и должностных инструкций, поскольку каждый сам должен создавать себе место в соответствии со своими способностями и выполнять обязанности, необходимые в данный момент; служебные отношения опираются не на формальную иерархию, а на свободу установления любых необходимых контактов между сотрудниками. Структуры, построенные в соответствии с указанными принципами, обеспечивали требуемую быстроту принятия решений и эффективное управление небольшими предприятиями, руководство которыми строилось не на четкости разделения задач, а на общей организационной культуре группы единомышленников. Постепенно технологические достижения становились достоянием многих фирм, из-за чего складывалась конкурентная среда. Преуспевали в этих условиях те, кто обеспечивал рост масштабов за счет стандартизации хозяйственных операций, снижения себестоимости и повышения надежности продукции. Такие конкуренты легко поглощали соперников. Средством выживания более слабых было слияние в более крупные корпорации.

Предпринимательская активность, требовавшая вложений капитала, ушла в прошлое. Подавляющее большинство предприятий оставались однопродуктовыми и однорыночными. У средних и, тем более, крупных промышленных компаний возникла потребность в профессиональном руководстве. Так, например, все компании Т.Эдисона, достигнув средних размеров, потерпели крах, поскольку он «даже не пытался создать на них управленческое звено». «Дженерал Электрик» и «Вестингауз Электрик» уцелели только благодаря устранению их основателя от руководства и найму на его место профессиональных менеджеров. Для эффективного управления быстрорастущими предприятиями в условиях стабильной внешней среды сформировался тот способ организационного построения, который в компании "Дюпон" был назван "объединением однородных видов деятельности" , а в теории управления - функциональной организационной структурой. В основу этого способа организации легла специализация подразделений предприятия на выполнении однородных видов работ - функций хозяйственной деятельности.

В теории управления правила построения структур, позволяющие обеспечить эффективность компаний, были сформулированы классиками управления А.Файолем , Ф.Тейлором , Г.Эмерсоном . Кратко эти правила можно изложить в следующем виде: отсутствие дублирования функций подразделений, соответствие иерархии целей подразделений целям всей компании, единство руководства для каждого сотрудника, соблюдение норматива управляемости, минимизация количества уровней иерархии, централизация, обеспечивающая принятие решений на минимально низком уровне иерархии с необходимой компетенцией.

В корпорации «Локхид» названные принципы были реализованы в так называемой модели охвата контролем. Ее разработчики для оптимизации количества уровней иерархии управления и норматива управляемости в структуре использовали комплексную оценку нагрузки каждого руководителя по пяти переменным: географической близости подчиненных, сложности функций, активности руководства, широты координации и степени неопределенности в планировании. Таким образом, появление научной теории менеджмента закрепило формирование в практике руководства уровня управления оперативной хозяйственной деятельностью, обеспечивающего внутреннюю эффективность компаний.

Основатели научной теории управления относились к числу технологических новаторов, столкнувшихся с необходимостью организации менеджмента на своих быстрорастущих компаниях. Поэтому в их работах помимо изложения принципов оперативного менеджмента присутствовало описание элементов стратегического управления, обеспечивавшего процесс адаптации фирм к новым задачам, поставленным промышленной революцией. Однако, в период оптимизации операций и роста масштабов компаний эта сторона их теории оказалась невостребованной. Принципы функциональной организации, начиная с 1927 года, дополнялись социально - психологическими элементами, исследование которых начал Э.Мэйо, а в последствии продолжили М.Р.Фоллет, К.Арджирис, М.Вебер, Д.МакГрегор и пр. . Эти исследования показали, что в коллективах должна иметь место психологическая совместимость сотрудников. Система мотивации должна учитывать управленческую культуру персонала. Индивидуальные и групповые системы ценностей управляющих и сотрудников должны соответствовать их задачам в рамках структуры и общим целям предприятия. В целом сочетание описанных функциональных и психологических принципов обеспечивало эффективное управление промышленными гигантами в период активного индустриального роста и широкого распространения стратегий вертикальной интеграции.

Период времени после Второй мировой войны в теории управления характеризовался развитием системных концепций. Одной из первых стала теория информации Н.Винера и К.Шеннона, сформулированная в 1949 г. В ней подразделения фирм рассматривались как субъекты, принимающие, обрабатывающие и передающие информацию. Фирма, благодаря информационным связям, становилась целостной системой. Задача проектирования структуры этой системы заключалась в оптимизации информационных связей и распределении задач сжатия и переработки информации между уровнями управления и обеспечением эффективной обратной связи .

В рамках концепции предприятия как целеустремленной системы организационное структурирование предлагалось осуществлять через иерархическую декомпозицию и синтез дерева целей. По аналогии с функциональным принципом организации для группировки целей и их передачи в сферу ответственности одного подразделения использовался признак однородности целей и выделяемых для их достижения ресурсов (функционального потенциала) . Эта концепция теоретически обосновала возможность проектирования различных типов организационных структур по единой методике, построенной на использовании системных законов, общих для всех организаций. Так функциональная структура становилась частным случаем целевой организации, за основу которой брался признак однородности работ.

Для широко распространившихся к этому времени дивизиональных структур управления дифференцирование целей на высшем уровне руководства происходило по принципу полной ответственности за прибыльность деятельности в отдельных, не связанных друг с другом областях деятельности. За достижение этих целей отвечали продуктовые или региональные отделения, иначе называвшиеся центрами прибыли. На следующем уровне иерархии целей внутри центров прибыли распределение задач осуществлялось по функциональному принципу. Однако, дивизиональные структуры представляли собой не простую сумму нескольких функциональных подструктур центров прибыли. В дивизиональной структуре могут формироваться централизованные функциональные подразделения, обеспечивающие фирму общими для всех отделений видами ресурсов: финансы, персонал, снабжение, энергетика и т.д.

Наиболее комплексный подход к проектированию структур был выработан в рамках системной концепции управления предприятием, сформулированной в трудах Саймона, Марга и др. . Здесь структура оптимизируется в соответствии с комплексом других внутренних и внешних переменных: спрос, конкуренты, институциональное окружение, цели деятельности, технология производства, система планирования и контроля, интересы акционеров, руководства и персонала предприятия.

В теории организаций этого периода развитием системного подхода стали работы Дж. Томпсона и Дж.Гелбрайта по ситуационному управлению , в которых обосновывалась необходимость адаптации организации управления в зависимости от конкретного состояния основных ситуационных переменных, как внешних, так и внутренних. Причем необходимые изменения могут простираться от изменения сфер полномочий управляющих до изменения типа организационной структуры. Впоследствии эти идеи были развиты в работах М.Портера и Г.Минтцберга . Ситуационный подход обосновал, в частности, принципы проектирования так называемых множественных структур, в которых каждое отделение в зависимости от конкретных условий деятельности может иметь различные функциональные или матричные подструктуры управления.

Следующий принципиальный прорыв в теории и практике руководства произошел в середине семидесятых годов, когда была сформулирована эволюционная концепция управления. Ее авторами стали исследователи, которые начиная со второй половины сороковых годов изучали динамику развития предприятий и роль в этих процессах организационных и технических нововведений. Принято считать, что начало эволюционной концепции было заложено А.Чандлером, когда в 1962 году увидела свет его книга "Стратегия и структура". Дальнейшее развитие теории продолжили И.Ансофф, Р.Нельсон и др. Во многом с похожих позиций рассматривал развитие практического и теоретического менеджмента П.Друкер. Эволюционная концепция опирается на исследования естественной логики развития макроэкономических процессов Н. Кондратьева и Дж. Шумпетера . В контексте этого развития естественным образом эволюционируют экономические отрасли, стратегии, и структуры компаний. При этом случайный характер взаимозависимостей ситуационных переменных был заменен более жесткой логикой эволюции, основанной на изучении исторической ретроспективы деятельности западных фирм. Таким образом, если ситуационный подход предполагал существование статичных, оптимальных для конкретной ситуации стратегий и структур фирм, то эволюционный подход предполагает необходимость непрерывной адаптации и развития.

Эта теоретическая концепция, развивавшаяся еще с периода революции управления конца сороковых годов, получила признание в середине семидесятых, когда темпы развития внешней среды компаний стали быстро нарастать. П.Друкер назвал это время "эпохой без законо-мерностей", а Д.Белл - "постиндустриальной эпохой" . Эволюционная концепция теории менеджмента теоретически обосновала появление сложных многомерных матричных структур управления, используемых, в частности, и в аэрокосмической промышленности. Так, получило объяснение появление в структурах управления так называемых стратегических хозяйственных центров, отвечающих за разработку фирмой долгосрочных проектов в рамках инновационной и стратегической реакции, обеспечивающих этими разработками сразу несколько технологически взаимосвязанных центров прибыли.

В рамках эволюционной концепции была проведена типизация структур управления фирмами и построена модель их эволюции, связанной с усложнением условий хозяйственной деятельности. Но, что характерно, при организационном проектировании типовые решения нивелируют индивидуальные особенности стратегии, составляющие основу конкурентных преимуществ фирм и создающих базу для дальнейшего развития. Тем самым нарушается принцип непрерывности развития стратегий и структур управления в условиях систематических и непрерывных внешних изменений, характерных для процесса глобализации.

В СССР появление первых исследований по организации управления предприятиями, включая проблему разработки стратегий и структур, относится к шестидесятым годам. Всего в теории в это время было принято выделять следующие типы организационных структур: линейные, функциональные, линейно - функциональные, линейно - штабные, матричные. Линейные организационные структуры предполагали четкую организационную иерархию с административным подчинением сотрудников вышестоящему руководителю при отсутствии четкой функциональной специализации подразделений. Они представляли собой классическую бюрократическую организацию и обеспечивали эффективное управление в условиях стабильной внешней среды. Как некоторая антитеза линейным структурам рассматривались структуры функциональные. Их главным отличием от линейных была функциональная специализация подразделений по видам выполняемых работ. Такая схема, по мнению авторов, обеспечивала более высокий профессиональный уровень выполнения работ и качество конечного продукта. Однако, такая схема была недостаточно жесткой для создания сложной продукции, требовавшей специализации подразделений не только по функциональному признаку, но и по этапам жизненного цикла изделия и работам с отдельными подсистемами. Поэтому функциональная организационная структура считалась не подходящей для крупных предприятий.

Как средство, устраняющее недостатки линейных и функциональных структур, предлагались структуры линейно - штабные. Их особенность заключалась в том, что ряд вспомогательных и обеспечивающих функций выделялись в отдельные централизованные подразделения, консультирующие линейных руководителей при выработке управленческих решений. Штабные подразделения обладали консультирующими полномочиями, а их решения реализовывались через линейную административную вертикаль. Линейно - штабные структуры обеспечивали квалифицированное руководство крупными предприятиями, но, из-за длинной цепи прохождения решений, оставались недостаточно гибкими.

Проблема гибкости стала решаться путем установления между штабными функциональными и линейными подразделениями всех уровней прямых управленческих связей. При этом подразумевалось четкое распределение сфер ответственности линейных и функциональных руководителей. Чаще всего линейный руководитель отвечал за выполнение программы работ и выделение ресурсов для подразделения, а функциональный руководитель обеспечивал необходимый уровень профильного потенциала: квалификации персонала, новизны и работоспособности оборудования. Такие структуры получили название линейно - функциональных. В целом приведенная теоретическая классификация организационных структур соответствует типологии, принятой в западной теории менеджмента. Качественное различие заключается в более высокой степени абстракции и теоретической условности классификации, принятой в нашей стране. На практике в чистом виде линейные и функциональные структуры не встречаются. Более того, смысл их различий пропадает, как только дифференцирование подразделений предприятия начинает происходить на основе функций хозяйственной деятельности. Линейная и функциональная подчиненности смешиваются. Поэтому приведенные понятия линейных и функциональных структур имеют отношение не столько к классификационным типам организационных структур, сколько к видам полномочий руководителя: линейным (административным) или функциональным (штабным, координационным). Оба вида полномочий имеют место в любых организационных структурах.

В основе типологии организационных структур должен лежать признак, по которому происходит дифференцирование подразделений: функциональный, проектный, продуктовый, рыночный, технологический, региональный и т.п. Если следовать этой логике, то, действительно, функциональных и линейных структур в указанном выше понимании не существует. А линейно-штабные и линейно-функциональные структуры являются в нашем случае разновидностями функциональных структур по классификации, принятой в западной теории.

Особенности отечественной классификации структур могут быть легко объяснены. В условиях монополистической структуры экономики, использовавшей на микроэкономическом уровне эффект масштабов деятельности, предприятия большей частью оставались монопродуктовыми и монорыночными. Поэтому многообразие признаков внутренней дифференциации отсутствовало. Единственным значимым признаком был функциональный. И на первый план вышли второстепенные классификационные признаки. На основе признаков классификации организационных структур в СССР стали формироваться различные подходы к их проектированию. Первое время преобладал функциональный подход, который оптимизировал структуры на основе правил внутренней эффективности, изложенных выше, когда речь шла о функциональном подходе к проектированию структур в западной теории. После укрупнения и создания на базе разрабатывающих предприятий и серийных заводов НПО, сложность задач практического руководства стала превосходить возможности их решения при организации управления в рамках функциональных структур. В результате чего были сформулированы новые подходы к организационному проектированию: целевой, системный, ситуационный и эволюционный. Но если первые три из них соответствовали аналогичным западным теориям, то эволюционная концепция имела некоторую специфику.

табл. 2. Хронология развития теоретических методов разработки стратегий и структур управления Период Формирование практических структур аэро-космических предприятий Формирование теорети-ческих методов

1900-е – 1930-е г.г. Формирование отрасли Стратегии вертикальной интеграции. Функциональные структуры и крупные про-екты. Гибкое функциональное и проектное структурирова-ние. 1940-е – 1950-е г.г. Дифференциация рынка, быстрый рост и сокращение военных заказов (единичные стратегические измене-ния) Обновление продукции. Невзаимосвязанная диверсификация. Проектно-матричные и дивизиональные структуры. Функциональные и психо-логические методы проек-тирования структур. 1960-е – 1980-е г.г. Стабильное развитие всех секторов рынка, технологическая дифферен-циация. Многоконкурентная среда национальных рынков. Взаимосвязанная диверсификация. Многомерные матричные структуры. Системная и ситуацион-ная концепции менедж-мента. Целевые методы проектирования. 1990-е г.г. – Глобализация мировой экономики. Стратегическая трансформация рын-ков. Укрупнение компаний в условиях междуна-родной конкуренции. Формирование многомерных структур с от-делениями по всем значительным техноло-гическим, продуктовым и рыночным направ-лениям. Эволюционная концепция развития экономики и менеджмента

1970-е – 1980-е г.г. Начало экономических изменений, позже – нестабильность заказов Укрупнение и интеграция разрабатывающих и производящих предприятий в НПО. Элементы дивизиональных структур по конверсионным направлениям, Программно-целевые, ситуационные и эволюци-онные методы проектиро-вания 1920-е – 1960-е г.г. Стабильный рост в условиях детерми-нированной экономической среды Разработка, производство и обновление продукции. Линейно-функциональные и проектно-матричные структуры. Функциональные и сис-темные методы проекти-рования

В рамках этого подхода в отечественной практике управления было принято выделять формальные параметры структур и устанавливать возможные типовые значения этих параметров. На основе такой параметрической модели был создан классификатор структур с системой шифров. С помощью наблюдения и фиксации значений параметров практических структур делались заключения об устойчивых тенденциях их развития и оптимальных значениях параметров . Так, в 1972-1975 г.г. из 24 исследовательских институтов свои классификационные шифры изменили 18. Достоинством этого подхода является его динамичность и практичность. Недостатки связаны с тем, что структура, спроектированная по такому принципу, будет решать новые перспективные задачи предприятия, ориентируясь на прошлый организационный опыт и типовые структурные параметры. А о недостатках типовых организационных решений уже говорилось ранее.

В целом анализ концепций проектирования стратегий и структур управления показывает, что развитие теории обеспечивало решение задач, возникающих в практической деятельности компаний и предприятий. Об этом свидетельствует и хронологическое соответствие эволюции задач управления, передовых практических решений и теоретических концепций (см. табл. 2). Обобщение передовых практических решений ложится в основу теоретических моделей управления, которые в дальнейшем тиражируются всеми, кто желает решить аналогичные задачи.

--Nikolay alekseev 10:35, 7 сентября 2011 (MSD)

Концепцию традиционных, или так называемых иерархических, организационных структур, сформулировал Макс Вебер. Согласно этой концепции структуры бывают линейными и функциональными.

В линейной структуре разделение системы управления на составляющие части осуществляется по производственному признаку с учетом степени концентрации производства, технологических особенностей, широты номенклатуры продукции и других признаков.

Линейная структура четко функционирует при решении задач с выполнением повторяющихся операций, но трудно приспосабливается к новым целям и задачам. Линейная структура управления широко используется мелкими и средними фирмами, осуществляющими несложное производство при отсутствии широких кооперационных связей между предприятиями (табл. 5.6).

Таблица 5.6

Линейная оргструктура

Область применения функциональной структуры – это однопродуктовые предприятия; предприятия, реализующие сложные и длительные инновационные проекты; средние узкоспециализированные предприятия; научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации; крупные специализированные предприятия (табл. 5.7).

Специфические задачи менеджмента при использовании функциональной структуры:

kvvad тщательный подбор специалистов-руководителей функциональных подразделений;

kvvad выравнивание загрузки подразделений;

kvvad обеспечение координации деятельности функциональных подразделений;

kvvad разработка специальных мотивационных механизмов;

Таблица 5.7

Функциональная оргструктура

kvvad предоставление автономного развития функциональных подразделений;

kvvad приоритет специалистов над линейными руководителями.

Современная оргструктура – это линейно-функциональная структура, которая обеспечивает разделение управленческого труда. При этом линейные звенья управления призваны командовать, а функциональные – консультировать, помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов. Руководители функциональных служб осуществляют влияние на производственные подразделения формально, не имея, как правило, права самостоятельно отдавать им распоряжения (табл. 5.8).

Линейно-функциональная оргструктура обеспечила качественно новое разделение труда в управлении, но при решении проблемных задач становится малоэффективной.