Баранов воронцов шевченко обществознание онлайн. П.А. Баранов А. Воронцов С.В. ШевченкоОбществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ

Тема 1. Человек как результат биологической и социальной эволюции

Проблема человека – одна из основных в философии. Большое значение для понимания сущности человека, путей его развития имеет выяснение вопроса о его происхождении.

Теория происхождения человека, суть которой заключается в изучении процесса его возникновения и развития

, получила название антропогенез

(от гр. anthropos– человек и genesis – происхождение).

Существует несколько подходов к решению вопроса о происхождении человека.

Для некоторых работников работа тесно связана с их личностью, и выход на пенсию не должен представлять собой конец работы. С другой стороны, есть рабочие, которые хотели бы изменить свой образ жизни, помогать другим или обществу или даже уделять больше времени друзьям, семье, учебе или досугу.

В случае с руководителями, как правило, выход на пенсию не исключает работы и может быть включен в новое начало, которое представляет возможность попробовать временную работу, работать консультантом или участвовать в волонтерской деятельности. Тем не менее, рекомендуется, чтобы после выхода на пенсию работа выполнялась на неполной основе, чтобы эти люди имели возможность сбалансировать свое свободное время для досуга, волонтерства и других видов деятельности, которые приносят им удовольствие.

Таким образом, о причинах, определивших становление собственно человека, можно высказывать только предположения.

Влияние на его психофизическое состояние энергии космоса, электромагнитных волн, радиации и других воздействий огромно.

Человек

– высшая ступень развития живых организмов на Земле

. Биологически человек принадлежит к млекопитающим гоминидам, человекоподобным существам, которые появились около 550 тысяч лет назад.

Человек по своей сути есть существо биосоциальное

. Он является частью природы и вместе с тем неразрывно связан с обществом. Биологическое и социальное в человеке слиты воедино, и только в таком единстве он существует.

Биологическая природа человека – это его естественная предпосылка, условие существования, а социальность – сущность человека.

Человек как биологическое существо

принадлежит к высшим млекопитающим, образуя особый вид Homo sapiens. Биологическая природа человека проявляется в его анатомии, физиологии: он обладает кровеносной, мышечной, нервной и другими системами

. Его биологические свойства жестко не запрограммированы, что дает возможность приспосабливаться к различным условиям существования. Человек как социальное существо

неразрывно связан с обществом. Человек становится человеком, лишь вступив в общественные отношения, в общение с другими. Социальная сущность

человека проявляется через такие свойства, как способность и готовность к общественно полезному труду, сознание и разум, свобода и ответственность

и др.

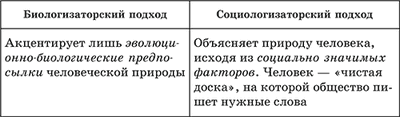

Абсолютизация одной из сторон сущности человека приводит к биологизаторству

или социологизаторству

.

Нынешнее требование организаций состоит в том, чтобы обеспечить систему, которая гарантирует благосостояние пожилых работников и тех, кто уходит на пенсию, не упуская из виду мотивацию и производительность групп между поколениями и социальную ответственность со всеми их работниками, даже с теми, кто покидает организации.

Является ли ключ к этой проблеме в образовании на протяжении всей жизни? который обеспечивает образование как для преемственности, так и для выхода из рынка труда. Это процесс, который охватывает формальное обучение, неформальное обучение и неформальное обучение, начиная от младенчества до выхода на пенсию.

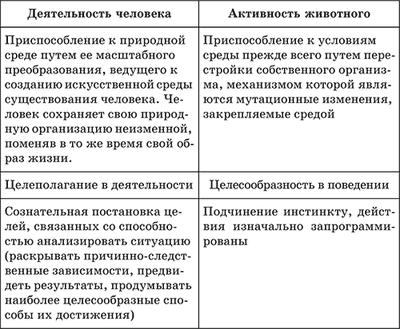

Основные отличия человека от животного

1. Человек обладает мышлением и членораздельной речью . Только человек может размышлять о своем прошлом, критически оценивая его, и думать о будущем, мечтая и строя свои планы.

Коммуникативными возможностями обладают и некоторые виды обезьян, но только человек может передать другим людям объективную информацию об окружающем мире. Люди имеют способность выделять в своей речи главное. К тому же человек умеет отражать действительность не только с помощью речи, но и с помощью музыки, живописи и других образных форм.

2. Человек способен к сознательной целенаправленной творческой деятельности :

– моделирует свое поведение и может выбирать различные социальные роли ;

– обладает способностью предвидеть отдаленные последствия своих действий, характер и направленность развития природных процессов;

– выражает ценностное отношение к действительности.

Животное в своем поведении подчинено инстинкту, его – действия изначально запрограммированы. Оно не отделяет себя от природы.

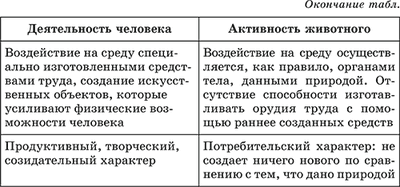

3. Человек в процессе своей деятельности преобразует окружающую действительность, создает необходимые ему материальные и духовные блага и ценности . Осуществляя практически преобразующую деятельность, человек творит «вторую природу» – культуру.

Животные приспосабливаются к окружающей среде, которая и определяет их образ жизни. Они не могут производить коренных изменений в условиях своего существования.

4. Человек способен изготавливать орудия труда и использовать их как средство производства материальных благ .

Высокоорганизованные животные могут использовать естественные орудия (палки, камни) для определенных целей. Но ни один вид животных не способен изготавливать орудия с помощью раннее сделанных средств труда.

5. Человек воспроизводит не только свою биологическую, но и социальную сущность и поэтому должен удовлетворять не только свои материальные, но и духовные потребности. Удовлетворение духовных потребностей связано с формированием духовного (внутреннего) мира человека.

Человек – существо уникальное (открытое миру, неповторимое, духовно незавершенное); существо универсальное (способное к любому виду деятельности); существо целостное (интегрирует в себе физическое, психическое и духовное начала).

Образец задания

A1.

Выберите правильный ответ. Человек, согласно современным представлениям, есть существо

1) духовное

2) социальное

3) биологическое

4) биосоциальное

Ответ:

4.

Как указывает Франция и Степанский, триниальное образование работников по отставке не обязательно должно следовать этому порядку, и для этого важно обновить пожилых работников, чтобы их можно было повторно внедрить на рынок, если они того пожелают. В целях развития этой возможности трудоустройства фундаментальные изменения в трудовом законодательстве, гибкость рабочего времени и создание новых трудовых договоров. Такие меры позволяют пожилым людям играть роль прохожих знаний и, в то же время, технологических приемников.

Таким образом, эти результаты дадут компаниям доходность и рентабельность, в то же время у них будет мотивированный работник, усиленный своей самооценкой и самооценкой, с возможностью получения дохода. Отношение рабочих к отставке. Адаптация к выходу на пенсию зависит от нескольких факторов. С психосоциальной точки зрения фундаментальным является то, что отношение рабочих к потерям и выгоды, которые сопровождают этот переход, анализируются, чтобы можно было усилить прирост, а влияние потерь можно преодолеть путем планирования.

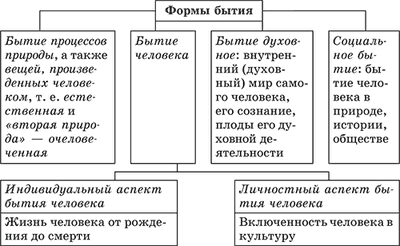

Тема 2. Бытие человека

Бытие – философская категория, обозначающая существование, реальность . Соответственно, бытием обладают не только явления природы, но и человек, сферы его деятельности. Мир мыслящих существ и всего сотворенного ими входит в сферу бытия.

Чтобы проанализировать отношение руководителей крупных организаций к выходу на пенсию, Франция построила две шкалы, которая измеряет важность воспринимаемой прибыли в отставке, а другая, которая измеряет важность воспринимаемых потерь в отставке, которые были подтверждены и чей факториальный анализ имел пять измерений доходов и четырех измерений потерь.

Отношение к важности прибылей и убытков от выхода на пенсию зависит от нескольких аспектов, которые будут варьироваться в зависимости от индивидуальной, социальной, семейной, экономической, социально-политической и экологической точки зрения коллективности, в которую вставляются пенсионеры. Индивидуальные предиктора, связанные с зарплатой, процентными потерями, ожидаемыми при выходе на пенсию, здоровьем и близостью к отставке. Социальные предиктора состояли из четырех шкал, разработанных Францией: влияние семьи и друзей на решение о выходе на пенсию, распределение свободного времени между действиями, участие и удовлетворение, которое работники поддерживают с работой и условиями жизни коллектива где встает будущий пенсионер.

В качестве первичной предпосылки бытия человека выступает жизнь его тела . В природном мире человек, существуя как тело, находится в зависимости от законов развития и гибели организмов, циклов природы. Чтобы дать жизнь духу, необходимо обеспечить жизнь телу. Поэтому во всех цивилизованных странах фундаментальные права человека на удовлетворение его первичных потребностей, прав, связанных с сохранением жизни, закреплены юридически.

Индивид становится личностью, осваивая достижения человеческой культуры (личностный аспект человеческого бытия). Поэтому человек не слепо подчиняется требованиям телесных законов, а в состоянии контролировать и регулировать свои потребности, удовлетворяя их не просто в соответствии с естеством, но руководствуясь исторически возникшими нормами и идеалами. Тем не менее считается, что индивидуальное бытие – основание для бытия личности.

Социальное бытие может быть выражено в более широком смысле как бытие общественное. Общественное бытие (отношения людей к природе и друг другу) возникает вместе со становлением человеческого общества и является первичным по отношению к сознанию отдельного индивида и поколения.

Образец задания

A1.

Выберите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о бытии человека?

А. Индивидуальное бытие человека не зависит от его природных данных.

Б. Индивидуальное бытие человека не зависит от общественно-исторических условий существования.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Ответ:

4.

Результаты опроса руководителей Франции показали, что социальные предсказатели более эффективны, чем индивидуальные предиктора исполнительных взглядов, а также влияют на более позитивное, а не негативное отношение к отставке. Среди предикторов, которые в наибольшей степени повлияли на позитивные отношения, было распределение времени в диверсифицированной деятельности и влияние семьи и друзей на решение о выходе на пенсию. Этот последний результат подтвердил результаты других исследователей. Таким образом, программа подготовки к отставке должна укрепить стимул к участию в диверсифицированной деятельности и гармонии в семейных отношениях.

Тема 3. Потребности и интересы человека

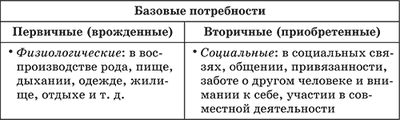

В целях своего развития человек вынужден удовлетворять различные нужды, которые называются потребностями.

Потребность

– это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его существования

. В мотивах (от лат. mоvеге – приводить в движение, толкать) деятельности проявляются потребности человека.

Переход от выхода на пенсию может вызвать беспокойство, главным образом из-за отсутствия планирования, которое помогает работникам лучше наслаждаться временем в этой новой фазе жизни. Для того, чтобы переход на пенсию по окончании работы проходил более плавно, крайне важно, чтобы программы подготовки к отставке были предложены в организациях при планировании на будущее.

Это возможность получать информацию и принимать практику и образ жизни, способствующие укреплению здоровья. Это также время, чтобы построить проект жизни в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, уделяя приоритетное внимание вашим интересам и отношениям, которые необходимо предпринять для осуществления ваших личных и семейных проектов. Благополучие пенсионеров, несомненно, является положительным балансом для всего общества, поскольку оно позволяет преодолеть возможности заболевания и, в свою очередь, заканчивается возвратом экономики к услугам здравоохранения, как государственным, так и частным.

Виды потребностей человека

– Биологические (органические, материальные)

– потребности в пище, одежде, жилище и др.

– Социальные

– потребности в общении с другими людьми, в общественной деятельности, в общественном признании и др.

– Духовные (идеальные, познавательные)

– потребности в знаниях, творческой деятельности, создании прекрасного и др.

Биологические, социальные и духовные потребности взаимосвязаны. Биологические в своей основе потребности у человека в отличие от животных становятся социальными. У большинства людей социальные потребности господствуют над идеальными: потребность в знаниях выступает нередко как средство обрести профессию, занять достойное положение в обществе.

Существуют и другие классификации потребностей, например, следующая.

Даже в организациях, которые принимают такие программы, немногие специалисты прошли какой-либо курс по проблемам старения или даже имели возможность поставить диагноз о восприятии работников в отношении выхода на пенсию и их соответствующего планирования. Организация, предлагая программу, которая поощряет благополучие своих сотрудников, повышает ценность их продукта, не говоря уже об организационном климате, где молодые и пожилые работники воспринимают свою заботу о благополучии своих сотрудников.

Основные аспекты, которые необходимо учитывать в программе. В первом должны быть лекции с профессионалами, работающими с выходом на пенсию, интервью с успешными пенсионерами и предпринимателями, советы? на здоровье и здоровье, а также презентации по вопросам творчества и здоровых привычек с психологами и гериатрией. Информационный модуль должен предусматривать присутствие родственника или друга, приглашенного пенсионером для участия в некоторых лекциях и семинарах.

Несмотря на актуальность информационного модуля, он должен дополняться экспериментальным модулем, который должен углублять аспекты, связанные с качеством жизни при выходе на пенсию, такие как: среднесрочное и долгосрочное финансовое планирование, питание и питание, семейные и социальные отношения, досуговой и образовательной деятельности, а также оплачиваемой или добровольной деятельности. Опыт, групповая динамика и семинары являются привилегированными методологиями в этом модуле.

Информационный модуль должен длиться примерно один год. Как только пенсионеры выбирают выход на пенсию, предлагается принять их в учебный модуль с предполагаемой продолжительностью в один год. Тем не менее, некоторое содержание, содержащееся в планировании выхода на пенсию, которое включает факторы риска, должно быть начато, как только рабочий присоединяется к организации и на протяжении всей своей карьеры.

Потребности каждого следующего уровня становятся насущными, когда удовлетворены предыдущие.

Следует помнить о разумном ограничении потребностей, поскольку, во-первых, не все потребности человека могут быть удовлетворены в полной мере, во-вторых, потребности не должны противоречить нравственным нормам общества.

Разумные потребности - это потребности, которые помогают развитию в человеке его подлинно человеческих качеств: стремление к истине, красоте, знаниям, желание приносить добро людям и др.

Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей.

Интерес (лат. interest – иметь значение) – целенаправленное отношение человека к какому-либо объекту его потребности .

Интересы людей направлены не столько на предметы потребностей, сколько на те общественные условия, которые делают более или менее доступными эти предметы, прежде всего, материальные и духовные блага, обеспечивающие удовлетворение потребностей.

Интересы определяются положением различных социальных групп и индивидов в обществе. Они в большей или меньшей степени осознаются людьми и являются важнейшими побудительными стимулами к различным видам деятельности.

Существует несколько классификаций интересов:

– по их носителю: индивидуальные; групповые; всего общества .

– по направленности: экономические; социальные; политические; духовные .

От интереса следует отличать склонность . Понятие «интерес» выражает направленность на определенный предмет . Понятие «склонность» выражает направленность на определенную деятельность .

Не всегда интерес сочетается со склонностью (многое зависит от степени доступности той или иной деятельности).

Интересы человека выражают направленность его личности, которая во многом определяет его жизненный путь, характер деятельности и т. д.

Образец задания

B1.

Запишите слово, пропущенное в схеме.

Ответ: Потребности.

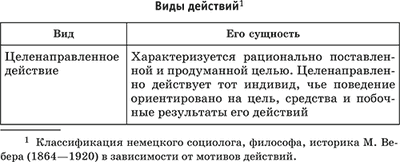

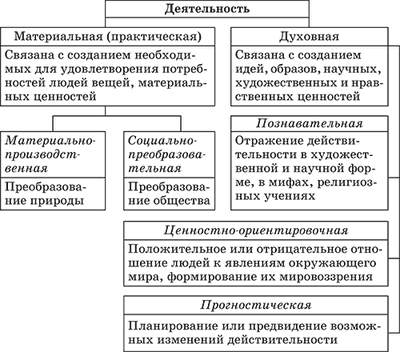

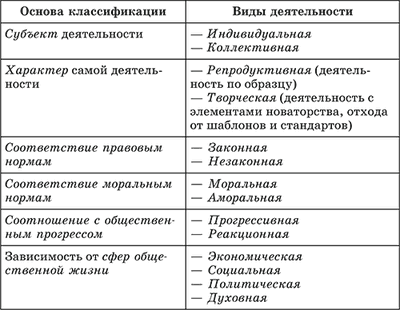

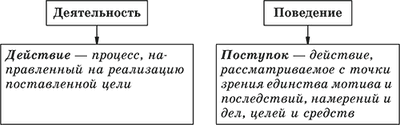

Тема 4. Деятельность человека, ее основные формы

Деятельность

– способ отношения человека к внешнему миру, состоящий в преобразовании и подчинении его целям человека.

Деятельность человека имеет определенное сходство с активностью животного, но отличается творческо-преобразующим отношением к окружающему миру.

Мониторинг программы также является решающим моментом для вашего успеха. Подготовка к выходу на пенсию не заканчивается отъездом компании рабочими, которые должны сопровождаться до пяти лет после отъезда. Оценка должна быть периодической и обеспечивать непрерывность после выхода на пенсию. Для мужчин и женщин работа кажется хорошим показателем психологического благополучия в отставке, но это необходимо проанализировать во временном контексте жизненного пути для обоих. В случае мужчин, в первые два года, моральный дух все еще высок, но отсутствие работы в годы после медового месяца может привести к депрессии.

Все указывает на то, что сеть социальных контактов оказывает большое влияние на выход на пенсию женщин, которые с большим количеством социальных обязательств и контактов приносят большее удовлетворение в отставку. Если выход на пенсию имеет свободный выбор, проект после выхода на пенсию - это возможность, что работник должен испытывать новые ситуации, развивать навыки, навыки и даже открывать новые интересы. Проект предлагает возможность включения контекстов как важных, таких как работа, таких как здравоохранение, отношения, инвестиции, интеллектуальная, бытовая, культурная и досуговая деятельность.

![]()

Мотив – совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих направленность деятельности . В качестве мотивов могут выступать: потребности; социальные установки; убеждения; интересы; влечения и эмоции; идеалы.

Цель деятельности – это осознанный образ того результата, на достижение которого направлено действие человека . Деятельность состоит из цепи действий. Действие – это процесс, направленный на реализацию поставленной цели .

При выходе на пенсию работа, как трудовая деятельность, формальная или неформальная, оплачиваемая или добровольная, должна занимать пространство, разделенное на части и выполняемое в сокращенный период. Отсутствует исследование концепции жизни в Бразилии, особенно с пенсионером. Дизайн проектов является по существу человеческой характеристикой, которая включает в себя не только намерение добиться чего-то для будущего, но и жить своей жизнью как проект. Включает ли проект измерение времени? будущее, в виде предвкушения, и понятие открытости, пока еще неопределенное, будущее.

Деятельность людей развертывается в различных сферах жизни общества, ее направленность, содержание, средства бесконечно разнообразны.

Виды деятельности, в которые неизбежно включается каждый человек в процессе своего индивидуального развития: игра, общение, учение, труд.

Игра – это особый вид деятельности, целью которого не является производство какого-нибудь материального продукта, а сам процесс – развлечение, отдых .

Характерные черты игры : происходит в условной ситуации, которая, как правило, быстро меняется; в ее процессе используются так называемые замещающие предметы; нацелена на удовлетворение интереса ее участников; способствует развитию личности, обогащает ее, вооружает необходимыми навыками.

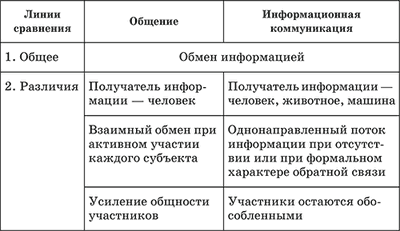

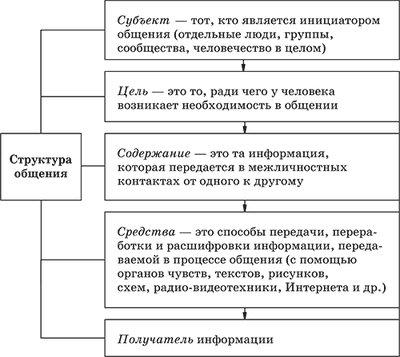

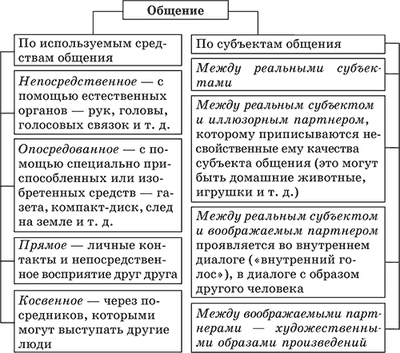

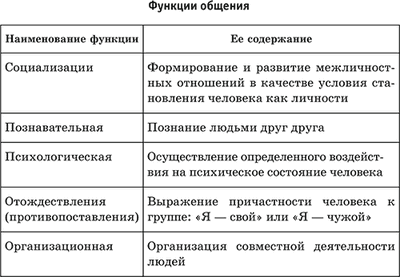

Общение – это вид деятельности, при котором происходит обмен идеями и эмоциями . Часто его расширяют, включая обмен и материальными предметами . Этот более широкий обмен представляет собой коммуникацию [материальную или духовную (информационную)].

Будущий проект находится в постоянной трансформации, символизирующей его непрерывное строительство и реконструкцию. Согласно Бутине, в то время как проект является моментом, который объединяет в себе субъективность и объективность, это также момент, который сливается в одно и то же в обозримом будущем и в воспоминание о прошлом. Через проект строится желаемое, ожидаемое будущее. Проект не может быть отдаленным будущим или ограничен ограниченным сроком. Его частично определенный характер заставляет его не полностью реализовываться, всегда подвержен изменениям.

Существует несколько классификаций общения.

Это означает, что каждый проект посредством идентификации желаемого будущего и способов его совершения происходит в определенном временном горизонте, в котором он развивается. Но проект не заканчивается в среде, где ее эволюция предсказуема. Это касается, во-первых, автора и дает перспективу будущего, которое желательно. Затем Бутинет определяет проект как оперативное ожидание, индивидуальное или групповое, желаемого будущего.

Бутинет описал три характерных этапа, отмеченных проектом, во Франции: проект подросткового профессионального обучения и внедрения на рынок, взрослый профессиональный проект и проект выхода на пенсию. Мы спрашиваем себя, как работают проекты пенсионеров, когда они пересматривают свою профессиональную траекторию и оживляют вопросы о проектах, которые задуманы, даже когда они молоды, независимо от того, были ли они выполнены в течение всей жизни или нет. И какие проекты остались позади и не могли быть реализованы?

В современной науке существует несколько подходов по вопросу связи между деятельностью и общением:

– общение – это элемент любой деятельности, а деятельность – необходимое условие общения, между ними можно поставить знак равенства;

– общение – один из видов деятельности человека наряду с игрой, трудом и т. д.;

– общение и деятельность – это разные категории, две стороны социального бытия человека: трудовая деятельность может протекать и без общения, а общение может существовать без деятельности.

Учение – это вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений и навыков.

Учение может быть организованным (осуществляется в образовательных учреждениях) и неорганизованным (осуществляется в других видах деятельности как их побочный, дополнительный результат).

Учение может приобрести характер самообразования .

По вопросу, что такое труд, существует несколько точек зрения:

– труд – это любая сознательная деятельность человека. Там, где есть взаимодействие человека с окружающим миром, можно говорить о труде;

– труд – один из видов деятельности, но далеко не единственный.

Труд – это вид деятельности, которая направлена на достижение практически полезного результата.

Характерные черты труда: целесообразность; нацеленность на достижение запрограммированных, ожидаемых результатов; наличие мастерства, умений, знаний; практическая полезность; получение результата; развитие личности; преобразование внешней среды обитания человека.

В каждом виде деятельности ставятся специфические цели, задачи, используется особый арсенал средств, операций и методов для достижения поставленных целей. Вместе с тем ни один из видов деятельности не существует вне взаимодействия друг с другом, что обусловливает системный характер всех сфер общественной жизни.

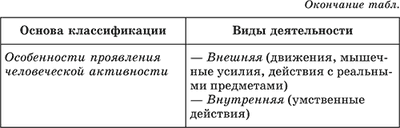

Основные классификации деятельности

По объектам и результатам (продуктам)

деятельности – создание материальных благ или культурных ценностей.

Творчество – это вид деятельности, порождающей нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее (например, новая цель, новый результат или новые средства, новые способы их достижения).

Творчество – это компонент какой-либо деятельности человека и самостоятельная деятельность (например, деятельность ученых, изобретателей, писателей и т. д.).

Современная наука признает, что любой человек в той или иной мере обладает способностями к творческой деятельности. Однако способности могут развиваться или пропасть. Поэтому необходимо овладевать культурой, языком, знаниями, осваивать способы творческой деятельности, ее важнейшие механизмы.

Важнейшие механизмы творческой деятельности

– Комбинирование, варьирование уже имеющихся знаний

.

– Воображение

– способность создавать новые чувственные или мыслительные образы в сознании.

– Фантазия

(гр. phantasia – психический образ, плод воображения) – характеризуется особой силой, яркостью и необычностью создаваемых представлений и образов.

– Интуиция

(лат. intueri – пристально смотреть) – знание, условия получения которого не осознаются.

Таким образом, деятельность является способом существования людей и характеризуется следующими чертами:

– сознательный

характер – человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит ее результаты;

– продуктивный характер

– направлена на получение результата (продукта);

– преобразующий характер

– человек изменяет окружающий мир и самого себя;

– общественный характер

– человек в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.

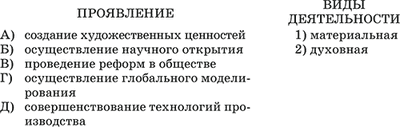

Образец задания

B3.

Установите соответствие между видами деятельности и их проявлениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).

Ответ: 22121.

Тема 5. Мышление и деятельность

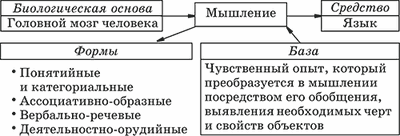

Мышление – активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, теориях и т. п.

Несмотря на то что мышление является процессом, совершающимся в коре головного мозга человека, оно по своей природе социально . Ведь для постановки и решения любой задачи человек использует законы, правила, понятия, которые были открыты в человеческой практике.

Мышление неразрывно связано с языком . В языке находят выражение мысли человека. С его помощью человек познает объективный мир. Это происходит потому, что язык так или иначе соответствует предметам действительности, их свойствам и отношениям. Иначе говоря, в языке существуют элементы, заменяющие названные объекты. Они играют роль представителей объектов познания в мышлении, являются знаками предметов, свойств или отношений.

Опосредованный характер мышления заключается в том, что познающий человек с помощью мышления проникает в скрытые свойства, связи, отношения предметов.

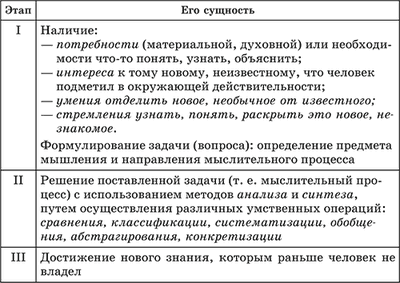

Процесс мышления проходит ряд этапов.

Мышление обладает личностным характером . Это проявляется в том, какие задачи привлекают внимание того или иного человека, как он решает каждую из них, какие испытывает чувства при их решении. Субъективный момент выступает и в сложившихся у человека отношениях к тому, что он познает, и в условиях, в которых этот процесс протекает, и в совершенстве используемых методов, и в богатстве знаний и успешности их применения.

Отличительной особенностью мыслительной деятельности является включение в этот процесс эмоционально-волевых сторон личности , которые проявляются: в форме побуждений , мотивов, ради которых человек берется за трудную мыслительную работу; в форме реакции на сделанное открытие, на найденное решение или постигшую неудачу (радость, гордость, уверенность в себе; досада, огорчение, уныние, апатия и т. д.); в отношении, которое испытывает человек к содержанию самой задачи.

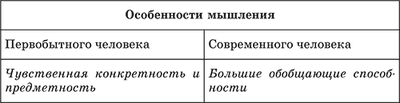

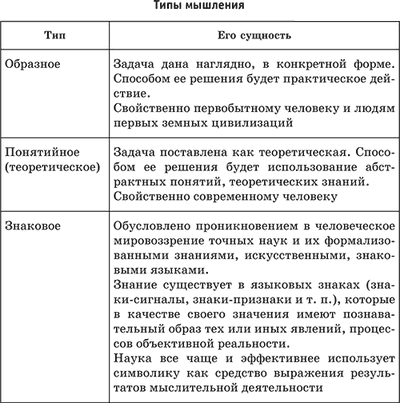

Мышление – сложное социально-историческое явление . Его развитие характеризуется усилением абстрагирования и обобщения.

На разных этапах развития человека, его мыслительных способностей доминировали разные типы мышления.

В чистом виде те или иные типы мышления заметить трудно. Целесообразно говорить о преобладании того или иного типа.

В процессе мышления человек постепенно открывал в окружающем мире все большее количество законов, т. е. существенных, повторяющихся, устойчивых связей вещей. Сформулировав законы, человек стал использовать их в дальнейшем познании, что дало ему возможность активно воздействовать на природу и общественную жизнь.

Образец задания

B2.

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «мышление».

Образ; язык; представление; темперамент; знак.

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «мышление».

Ответ:

Темперамент.

Тема 6. Цель и смысл жизни человека

Цель жизни

– некий мысленный ориентир, к которому устремляются дела и поступки человека.

Содержание цели жизни меняется не только в зависимости от исторических условий бытия человека

, но и от его возрастных особенностей: в юности цели одни, в зрелости – другие, в старости – третьи.

Смысл жизни

– осознание человеком направленности своей жизни, сознательное выстраивание им иерархии ценностей, осознание своих возможностей и стремление к их реализации.

Смысл жизни не дан человеку извне. Человек сам вносит в жизнь разумное начало. Смысл жизни каждому человеку открывается по-разному. Найти смысл жизни для всех времен и народов невозможно, поскольку наряду с общечеловеческими, вечными истинами он включает нечто специфическое – чаяния людей каждой конкретной эпохи.

Смысл жизни можно рассматривать в трех временных измерениях: прошлое (ретроспекция); настоящее (актуализация); будущее (проспекция).

Реализация смысла жизни зависит от наличия в обществе многих условий, первостепенными из которых являются наличие демократических свобод, гуманных целей и соответствующих им средств.

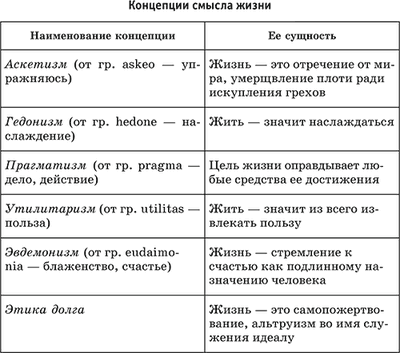

К определению смысла жизни существуют различные подходы, которые лежат в основе той или иной концепции.

Смысл жизни – это самостоятельный осознанный выбор каждого отдельного человека тех ценностей, которые ориентируют его не на то, чтобы иметь, а на то, чтобы быть.

Другими словами, смысл жизни человека – в самореализации личности, в потребности человека творить, отдавать, делиться с другими, жертвовать собой.

Образец задания

B5.

Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.

(1) Часто можно слышать мнение, что смысл жизни человека заключается в достижении полного и нерушимого счастья. (2) Все СМИ дружно возводят в культ, на наш взгляд, естественное желание человека быть счастливым. (3) Многие не выдерживают предложенной обществом гонки за призрачными стандартами. (4) Думается, наши обычные, спокойные представления о благополучной и достойной жизни не следует менять на стандарты внешнего облика.

Определите, какие положения текста носят:

А) фактический характер

Б) характер оценочных суждений

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.

Ответ: ББАБ.

Тема 7. Самореализация

Личность проявляет себя в процессе самореализации.

Самореализация

– процесс наиболее полного выявления и осуществления личностью своих возможностей, достижения намеченных целей в решении лично значимых проблем, позволяющий максимально полно реализовать творческий потенциал личности.

Самореализацию можно отнести к высшим потребностям человека. Она осуществляется путем целенаправленного воздействия личности на саму себя.

Образец задания

A1.

Выберите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о самореализации?

А. Самореализация представляет собой процесс воплощения в материальные предметы и духовные ценности, в саму жизнь человека инженерных и технических замыслов, моральных и художественных норм.

Б. Самореализация неразрывно связана с сознательным творчеством.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Ответ:

3.

Тема 8. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида

Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность» в научной и популярной литературе употребляются как близкие по значению, но они не являются синонимами.

Индивид

(от лат. individuum – неделимый, неразделенный) – это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов

и т. д. (человек как отдельная особь среди других людей).

Индивидуальность

– это неповторимое своеобразие проявлений человека, подчеркивающая исключительность, многосторонность и гармоничность, естественность и непринужденность его деятельности

(человек как один из многих, но с учетом его личных особенностей

: внешний облик, манера поведения, характер и т. д.).

Личность

(от лат. persona – особа) – это человеческий индивид, являющийся субъектом сознательной деятельности, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни

(человек с социально значимыми качествами

).

Структура личности

Социальный статус

– место человека в системе общественных отношений.

Социальная роль

– образ поведения, одобренный нормативно и соответствующий социальному статусу.

Направленность

– потребности, интересы, взгляды, идеалы, мотивы поведения.

Не всякий человек является личностью. Человеком рождаются, личностью становятся в процессе социализации.

Социализация

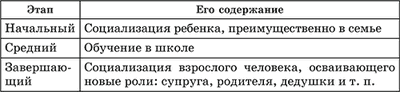

(от лат. socialis – общественный) – это процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом культурных норм и социального опыта, необходимых для успешного функционирования в обществе.

Процесс социализации продолжается всю жизнь, поскольку человек за это время осваивает множество социальных ролей.

Социализация охватывает все процессы включения индивида в систему общественных отношений, складывания у него социальных качеств, т. е. формирует способность участвовать в социальной жизни.

Все, что влияет на процесс социализации, обозначается понятием «агенты социализации ». К ним относятся: национальные традиции и обычаи; государственная политика; средства массовой информации; социальное окружение; образование; самовоспитание.

Расширение и углубление социализации происходит:

– в сфере деятельности – расширение ее видов; ориентировка в системе каждого вида деятельности, т. е. выделение главного в ней, ее осмысление и т. п.

– в сфере общения – обогащение круга общения, углубление его содержания, развитие навыков общения.

– в сфере самосознания – формирование образа собственного «Я» («Я»-концепция) как активного субъекта деятельности, осмысление своей социальной принадлежности, социальной роли и др.

Образцы заданий

Прочитайте текст и выполните задания С1

– С4

.

«Индивидуальность означает отграниченность, неповторимость личности, т. е. способность к самостоятельной жизни, к саморегулированию, к сохранению своей устойчивости. Человеческая индивидуальность, отличаясь такими признаками, как целостность, обособленность, неповторимость, автономность, свобода, наличие внутреннего „Я“, творчество, в то же время не только не означает разобщенности человека и общества, но, напротив, создает основу для их более глубокого единства. <…>

Уникальность, неповторимость личностей, взаимодополнение друг друга своими особенностями есть один из факторов успешного развития подлинно гуманного гармоничного общества. Индивидуализация является одним из моментов, связывающих людей. Известно, что взаимодействие вообще оказывается крепким, если в «другом» предмет находит дополнение самого себя, то, чего ему как таковому не хватает. Поэтому чем более развита индивидуальность, самостоятельность, инициатива, творчество каждого человека, тем богаче и сильнее общество в целом. <…>

Всякое проявление жизни индивида является проявлением и утверждением общественной жизни. Индивидуальная и общественная жизнь не отличны принципиально друг от друга, а выступают как две стороны жизни одного человека. <…>

Таким образом, неправомерно толкование индивидуального как только единичного и неповторимого. Определяя индивидуальность, мы делаем лишь акцент на том, что отличает людей друг от друга. Определяя личность, подчеркиваем общие, типические черты. <…>

Индивидуальность, которая, как уже отмечалось, может свободно развиваться лишь во взаимодействии с другими людьми, когда каждый человек дополняет, продолжает, обогащает благодаря своим особенностям другого человека, ничего общего не имеет с индивидуализмом. Индивидуализм означает противопоставление человека обществу, отношение к другим людям как к средству своего частного существования. Эта разорванность общества и личности, как правило, обращается против самого человека. Таким образом, в индивидуалистической интерпретации другой человек есть граница «для меня», в условиях развитых коллективистских отношений каждый другой есть не граница, а продолжение и дополнение «меня самого» (Спасибенко С. Г.

Общее и индивидуальное в социальной структуре человека // Социально-гуманитарные знания. 2001. № 3. С. 98–101.).

C1.

Что такое индивидуальность? Каковы ее признаки?

Ответ:

Индивидуальность означает отграниченность, неповторимость личности, т. е. способность к самостоятельной жизни, саморегулированию, сохранению своей устойчивости. С помощью понятия «индивидуальность» делается акцент на отличиях людей друг от друга.

Признаки индивидуальности: целостность, обособленность, неповторимость, автономность, свобода, наличие внутреннего «Я», творчество.

C2.

Опираясь на текст, укажите, почему индивидуальность является одним из факторов развития подлинно гуманного гармоничного общества.

Ответ:

Индивидуальность является одним из факторов развития подлинно гуманного гармоничного общества поскольку известно, что взаимодействие вообще оказывается крепким, если в «другом» предмет находит дополнение самого себя, чего ему как таковому не хватает. Поэтому чем более развита индивидуальность человека, выраженная в самостоятельности, инициативе, творчестве, тем богаче и сильнее общество в целом.

C3.

Как автор определяет сущность понятия «личность»? Приведите с опорой на знания обществоведческого курса три важнейшие характеристики личности.

Ответ:

Автор определяет личность как воплощение общего, типичного. В качестве важнейших характеристик личности могут быть названы: индивидуальность, духовность, социальный статус, коммуникативный характер.

C4.

В тексте говорится о двуединстве общего и индивидуального как об одном из внутренних источников формирования личности. Поясните этот вывод одним из примеров.

Ответ:

В качестве примера может быть приведен следующий: Формирование личности предполагает соотношение социально-типического (общего) и творчески индивидуального в человеке. Пренебрежение данным соотношением чревато тяжелыми последствиями. И общество, и человек страдают как от обезличивания, нивелировки, недооценки значения индивидуальности, так и от абсолютизации индивидуальных, неповторимых качеств человека.

Тема 9. Внутренний мир человека

Внутренний (духовный) мир человека – это создание, усвоение, сохранение и распространение культурных ценностей.

Структура духовного мира человека

Познание

– потребность в знаниях о себе, об окружающем мире, о смысле и назначении своей жизни – формирует интеллект человека

, т. е. совокупность умственных способностей, прежде всего способность получать новую информацию на основе той, которая у человека уже имеется.

Эмоции

– субъективные переживания по поводу ситуаций и явлений действительности (удивление, радость, страдание, гнев, страх, стыд, презрение и т. д.).

Чувства

– эмоциональные состояния, которые более длительны, чем эмоции, и имеют четко выраженный предметный характер (нравственные

: дружба, любовь, патриотизм и др.; эстетические

: отвращение, восторг, тоска и др.; интеллектуальные

: любопытство, сомнение, любознательность и др.).

Мировоззрение

– система взглядов, понятий и представлений об окружающем мире. Оно обусловливает направленность личности

– совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от текущей ситуации.

Составной частью в структуре духовного мира личности является мировоззрение

.

Мировоззрение не только определяет общую направленность личности, ее целеустремленность, придавая стойкость и твердость характеру, оно сказывается на всем облике человека, на всей совокупности особенностей поведения и действий, привычек и наклонностей.

Структура мировоззрения

: знания; духовные ценности; принципы; идеалы; убеждения; идеи.

Можно выделить следующие особенности мировоззрения:

1. Оно всегда исторично, т. е. тесно связано с переживаемыми обществом стадиями развития, совокупностью тех проблем, которыми непосредственно живет общество.

2. В мировоззрении могут проявляться догматизм, скептицизм, разумный критицизм.

3. Мировоззрение всегда связано с убеждением

– устойчивым взглядом на мир, идеалами и принципами, стремлением воплотить их в жизнь через свои действия и поступки.

Пути формирования мировоззрения

– стихийный (на основе обыденного опыта, под влиянием жизненных условий) и осознанный (посредством целенаправленной теоретической разработки фундаментальных принципов, идей, идеалов).

Мировоззрение имеет эмоциональную окраску, в нем выражается мироощущение людей. Оно может быть оптимистическим или пессиместическим.

С известной степенью условности выделяют следующие типы мировоззрения:

– обыденное (или житейское)

– является порождением повседневной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей;

– религиозное

– связано с признанием сверхъестественного начала, поддерживает в людях надежду на получение ими того, чего они лишены в своей жизни. Основа – религиозные учения (христианство, ислам, буддизм и др.);

– научное

– теоретическое осмысление результатов научной деятельности людей, обобщенных итогов человеческого познания.

Мировоззрение играет значительную роль в жизни человека: дает человеку ориентиры и цели

для его практической и теоретической деятельности; позволяет людям понять, как лучше достичь намеченных ориентиров и целей, вооружает их методами познания и деятельности

; дает возможность определять истинные ценности

жизни и культуры.

Своего рода итоговый «сплав», который и определяет духовный мир человека в целом, его подход к тем или иным конкретным практическим делам, представляет собой менталитет человека.

Менталитет (позднелат. mentalis – умственный) – это совокупность всех итогов познания, оценка их на основе предшествующей культуры и практической деятельности, национального сознания, личного жизненного опыта.

Таким образом, внутренний (духовный) мир человека представляет собой целостное и в то же время противоречивое явление.

Образец задания

C5.

Назовите любые три типа мировоззрения.

Ответ:

Могут быть названы следующие типы мировоззрения: обыденно-практическое (житейское), мифологическое (религиозное), научное.

Тема 10. Сознательное и бессознательное

Сознательное, осознаваемое связано с природой и структурой сознания.

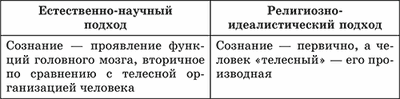

Представители различных философских школ по-разному отвечают на вопрос о природе сознания и особенностях его формирования.

Сознание – способность человека целенаправленно, обобщенно и оценочно отражать объективную реальность в чувственных и логических образах.

Структура сознания

Восприятие органами чувств окружающего мира и самого себя

– получение первичных знаний.

Логико-понятийные способности и знания, получаемые на их основе

– возможность выйти за пределы непосредственно чувственно данного, достичь сущностного понимания объектов;

Эмоциональные компоненты

– это сфера личностных переживаний, воспоминаний, предчувствий и т. п.

Ценностно-смысловые компоненты

– это сфера высших мотивов деятельности, ее духовных идеалов, способности к их формированию и пониманию (воображение, интуиция).

Исследователи человеческого сознания обращают внимание на то, что оно не только сложное, но еще и системное, органически целостное, упорядоченное образование.

Одно из важнейших свойств сознания человека – его активность

.

Проявления активности сознания: отражает мир целенаправленно и избирательно; разрабатывает прогнозы развития природных и социальных явлений и процессов; конструирует теоретические модели, объясняющие закономерности окружающего мира; служит основой преобразовательной деятельности человека.

Возникновение сознания является результатом эволюции природы. С усложнением жизни на Земле появляется живая природа, характеризующаяся наличием элементарных форм отражения: раздражимости, возбудимости, чувствительности. Дальнейшие эволюционные процессы приводят к формированию мозга, центральной нервной системы, психики животного, а затем и психики человека. Качественно новый этап развития психики – возникновение сознания человека – был обусловлен такими социальными факторами, как изобретение орудий труда, создание предметов культуры и возникновение на определенном уровне развития человека знаковых систем.

Человек не только осознает мир, его сознание обращено на самого себя – он осознает себя как личность. Это явление принято называть самосознанием.

Самосознание

– осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, своего положения в обществе.

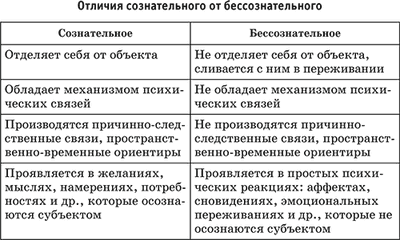

Сознание не является единственным уровнем, на котором представлены психические процессы, свойства и состояния человека. Кроме сознательного, у человека есть и сфера бессознательного.

Бессознательное

– это те явления, процессы, свойства и состояния, которые оказывают влияние на поведение человека, но не осознаются им.

Бессознательное начало представлено практически во всех психических процессах, состояниях и свойствах человека. У человека есть бессознательная память, бессознательное мышление, бессознательная мотивация, бессознательные ощущения и др.

К бессознательному в личности человека относят такие качества, потребности, интересы и т. п., которые человек не осознает, но которые находят свое проявление в различных его непроизвольных действиях и психических явлениях. Бессознательное в личности проявляется в виде ошибок

(оговорки, описки и т. п.); забываний

(имен, обещаний, намерений, фактов, событий и т. п.); фантазии, мечты, грез

или сновидений

.

По мнению 3. Фрейда (1856–1939) – австрийского психолога и невропатолога, основателя психоанализа, – ошибки не являются случайными нарушениями письменной или устной речи. Ошибки возникают в результате столкновения бессознательных намерений человека с четко осознаваемой им целью действия. Ошибка есть результат преобладания бессознательного над сознательным.

Сновидения и грезы, по Фрейду, свидетельствуют о бессознательных желаниях, чувствах, намерениях человека, его неудовлетворенных или не вполне удовлетворенных жизненных потребностях. Для расшифровки сновидений необходим специальный метод, который называется психоанализом

.

Бессознательные явления вместе с сознанием управляют поведением человека. Однако роль их в этом управлении различна. Сознание управляет самыми сложными формами поведения

:

– когда перед человеком возникают неожиданные, интеллектуальные, сложные проблемы, не имеющие очевидного решения;

– когда человеку требуется преодолеть некоторое сопротивление (физическое или психологическое);

– когда человеку нужно осознать, что он находится в сложной конфликтной ситуации, и найти из нее оптимальный выход;

– когда человек попадает в ситуацию, которая содержит для него угрозу в случае непринятия немедленных действий.

B4. Найдите в приведенном ниже списке компоненты сознания и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) влечение

2) ощущение

3) аффект

4) память

5) мышление

6) фантазия

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

Ответ: 245.

Тема 11. Самопознание

Человек, в отличие от животных, – существо, себя познающее и сознающее, способное себя поправлять и совершенствовать.

Самопознание

– изучение личностью собственных психических и физических особенностей.

Самопознание может быть опосредованным

(совершается путем анализа собственной деятельности) и непосредственным

(выступает в форме самонаблюдения).

По сути дела, человек занимается самопознанием всю свою жизнь, но не всегда отдает себе отчет в том, что он осуществляет этот вид деятельности. Самопознание начинается в младенчестве и заканчивается нередко с последним вздохом. Оно формируется постепенно по мере отражения как внешнего мира, так и познания самого себя.

Познание себя путем познания других

. Ребенок вначале не выделяет себя из окружающего мира. Но в возрасте 3–8 месяцев он постепенно начинает различать себя, свои органы и тело в целом среди окружающих его предметов. Этот процесс называется самоузнавание

. С него и начинается самопознание. Взрослый является основным источником знаний ребенка о самом себе – он дает ему имя, приучает откликаться на него и т. д.

Известные слова ребенка: «Я сам…» означают его переход к важному этапу познания себя – человек учится словами обозначать признаки своего «Я», характеризовать себя.

Познание свойств собственной личности протекает в процессе деятельности и общения.

В общении люди познают и оценивают друг друга. Эти оценки сказываются на самооценке личности.

Самооценка

– эмоциональное отношение к собственному образу.

Самооценка всегда субъективна, но в ее основе лежат не только собственные суждения, но и мнения других о данной личности.

На формирование самооценки влияют следующие факторы:

– сопоставление образа реального «Я» с образом того идеала, каким личность хотела бы быть;

– оценка других людей;

– отношение личности к собственным успехам и неудачам.

Как полагают психологи, существуют три мотива для обращения человека к самооценке:

1. Понимание себя (поиск точных знаний о себе).

2. Повышение собственной значимости (поиск благоприятных знаний о себе).

3. Самопроверка (соотнесение собственных знаний о себе с оценками своей личности окружающими).

Чаще всего люди руководствуются вторым мотивом: большинство хотят повысить свое самоуважение.

Уровень самооценки связан с удовлетворенностью или неудовлетворенностью человека самим собой, своей деятельностью.

Самооценка

Реалистическая

(у людей, ориентированных на успех).

Нереалистическая

: завышенная (у людей, ориентированных на избегание неудач) и заниженная (у людей, ориентированных на избегание неудач).

Самопознание путем анализа собственной деятельности и поведения

. Анализируя и оценивая достижения в определенной области, учитывая затраченные на работу время и усилия, можно определить уровень собственных способностей. Оценивая свое поведение в обществе, человек познает нравственно-психологические особенности собственной личности.

Более широкий круг общения с другими людьми дает большую возможность сравнивать и познавать положительные и отрицательные свойства собственной личности.

Самопознание путем самонаблюдения

. На основе ощущений и восприятия начинает формироваться образ «Я». У молодых людей этот образ складывается прежде всего из представлений о собственной внешности.

Образ «Я» («Я»-концепция)

– относительно устойчивое, в большей или меньшей степени осознанное и зафиксированное в словесной форме представление человека о самом себе.

Важным средством познания является самоисповедь

– полный внутренний отчет человека перед самим собой о том, что происходит с ним и в нем

. Исповедь человека перед самим собой помогает ему оценить собственные качества, утвердиться или изменить оценку своего поведения, получить опыт на будущее.

Основные формы самонаблюдения: личные дневники

с записями размышлений, переживаний, впечатлений; анкеты; тесты

.

Самопознание тесным образом связано с таким явлением, как рефлексия

(лат. reflexio – обращение назад), отражающим процесс размышления индивида о происходящем в его сознании

. Рефлексия включает не только собственный взгляд человека на себя, но и учитывает то, каким видят его окружающие, особенно значимые для него отдельные личности и группы.

Для постижения собственного «Я» не обязательно проводить психологические эксперименты. Самопознание может осуществляться через самонаблюдение, самоанализ и в процессе общения, игры, труда, познавательной деятельности и т. д.

Образец задания

A1.

Выберите правильный ответ. Процесс самопознания не характеризуется

1) самооценкой

2) формированием отношения к своей внешности

3) познанием общественных норм и ценностей

4) определением своих способностей

Ответ:

3.

Тема 12. Поведение

Поведение

– совокупность поступков человека, совершаемых им в относительно продолжительный период в постоянных или изменяющихся условиях.

Два человека могут быть заняты одинаковой деятельностью, но их поведение может быть различным. Если деятельность состоит из действий, то поведение – из поступков.

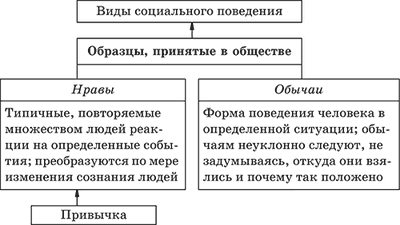

Для обозначения поведения человека в обществе используется понятие «социальное поведение».

Социальное поведение – поведение человека в обществе, рассчитанное на оказание определенного влияния на окружающих людей и общество в целом.

Существует много видов так называемого социального поведения, важнейшие из которых: массовое; групповое; просоциальное; антисоциальное; помогающее; конкурентное; девиантное (отклоняющееся); противоправное.

Массовое поведение – активность масс, не имеющая определенной цели и организованности , например, мода, паника, социальные и политические движения и т. п.

Групповое поведение – совместные действия людей в некоторой социальной группе, являющееся результатом происходящих в ней процессов.

Просоциальное поведение – поведение человека, в основе которого лежат просоциальные мотивы, т. е. мотивы оказания людям добра, помощи и поддержки.

В последние годы особую значимость для состояния общества, положения человека и его судьбы приобрели следующие виды поведения:

– связанные с проявлением добра и зла, дружбы и вражды между людьми;

– связанные со стремлением добиваться успеха и власти;

– связанные с уверенностью или неуверенностью в себе.

В основе видов социального поведения лежат принятые в обществе образцы, к которым относятся нравы и обычаи.

Нравы и обычаи, будучи неписаными правилами, тем не менее определяют условия социального поведения.

Образец задания

A1.

Выберите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о социальном поведении?

А. Социальное поведение проявляется в целенаправленной активности в отношении других людей.

Б. Социальное поведение основывается на принятых в обществе образцах, к которым относятся нравы и обычаи.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Ответ:

3.

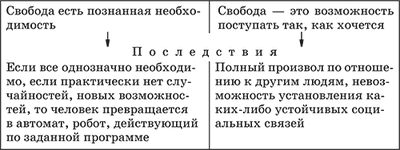

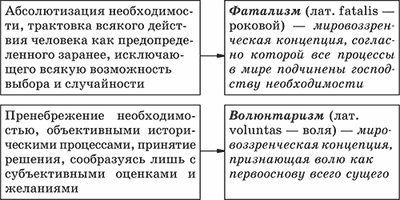

Тема 13. Свобода и ответственность личности

В истории общественной мысли проблема свободы всегда была связана с поиском разного смысла. Чаще всего она сводилась к вопросу о том, обладает ли человек свободной волей или все его поступки обусловлены внешней необходимостью (предопределением, Божьим промыслом, судьбой, роком и т. д.).

Мера необходимости и свободы в ту или иную историческую эпоху различна. Эта мера задает определенные типы личности.

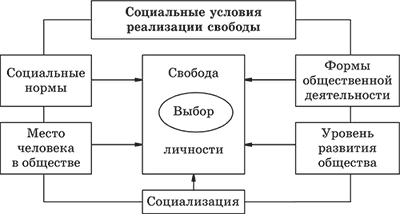

Ядро свободы – это выбор, который всегда связан с интеллектуальным и эмоционально-волевым напряжением человека (бремя выбора). Общество своими нормами и ограничениями определяет диапазон выбора. Этот диапазон зависит и от условий реализации свободы, сложившихся форм общественной деятельности, уровня развития общества и места человека в общественной системе.

Свобода – это специфический способ бытия человека, связанный с его способностью выбирать решение и совершать поступок в соответствии со своими целями, интересами, идеалами и оценками, основанными на осознании объективных свойств и отношений вещей, закономерностей окружающего мира.

Свобода есть там, где есть выбор. Но только свобода выбора порождает ответственность личности за принятое решение и поступки, являющиеся его следствием. Свобода и ответственность – две стороны сознательной деятельности человека . Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу.

Ответственность – социально-философское и социологическое понятие, характеризующее объективный, исторически конкретный вид взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к ним взаимных требований .

Ответственность, принимаемая человеком как основа его личной нравственной позиции, выступает в качестве фундамента внутренней мотивации его поведения и поступков. Регулятором подобного поведения является совесть.

Выделяют следующие виды ответственности :

– историческая, политическая, нравственная, юридическая и т. д.;

– индивидуальная (персональная), групповая, коллективная.

Социальная ответственност ь выражается в склонности человека вести себя в соответствии с интересами других людей.

По мере развития человеческой свободы ответственность усиливается. Но ее направленность постепенно смещается с коллектива (коллективная ответственность) на самого человека (индивидуальная, персональная ответственность).

Только свободная и ответственная личность может полноценно реализовать себя в социальном поведении и тем самым раскрыть свой потенциал в максимальной степени.

Образец задания

B6.

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «Основополагающими чертами человека являются труд, разум, коллективность, творчество, но наряду с этим свобода и ____________(1). Свобода – это специфическое человеческое качество, лежащее в основе формирования его ____________(2). В свободной деятельности человек добивается поставленных ____________(3) и реализует себя. Проблема свободы чаще сводилась к вопросу о том, обладает ли человек свободой ____________(4), или все его поступки обусловлены внешней ____________(5), под которой понимали предопределение, Божий промысел, ____________(6), рок».

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

А) воля Б) смысл Г) индивидуальность Д) индивид

Б) необходимость Е) цель Ж) судьба З) ответственность

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову.

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.

Ответ: ЗГЕАБЖ.

Название

: Обществознание - Полный справочник для подготовки к ЕГЭ.

В справочнике, адресованном выпускникам и абитуриентам, в полном объеме дан материал курса «Обществознание», который проверяется на едином государственном экзамене.

Структура книги соответствует кодификатору элементов содержания по предмету, на основе которого составлены экзаменационные задания - контрольно-измерительные материалы ЕГЭ.

В справочнике представлены следующие разделы курса: "Общество, Духовная жизнь общества, Человек, Познание, Политика, Экономика, Социальные отношения, Право.

Краткая и наглядная - в виде схем и таблиц - форма изложения обеспечивает максимальную эффективность подготовки к экзамену. Образцы заданий и ответы к ним, завершающие каждую тему, помогут объективно оценить уровень знаний.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. 7

Раздел 1. ОБЩЕСТВО

Тема 1. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 9

Тема 2. Общество и природа 13

Тема 3. Общество и культура. 15

Тема 4. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества 16

Тема 5. Социальные институты. 18

Тема 6. Многовариантность общественного развития. Типология обществ 20

Тема 7. Понятие общественного прогресса. 30

Тема 8. Процессы глобализации и становление единого человечества. 32

Тема 9. Глобальные проблемы человечества 34

Раздел 2. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

Тема 1. Культура и духовная жизнь 38

Тема 2. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная субкультура 42

Тема 3. Средства массовой информации. 46

Тема 4. Искусство, его формы, основные направления. 48

Тема 5. Наука. 52

Тема 6. Социальная и личностная значимость образования. 55

Тема 7. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии 57

Тема 8. Мораль. Нравственная культура 64

Тема 9. Тенденции духовной жизни современной России 71

Раздел 3. ЧЕЛОВЕК

Тема 1. Человек как результат биологической и социальной эволюции. 74

Тема 2. Бытие человека. 77

Тема 3. Потребности и интересы человека. 78

Тема 4. Деятельность человека, ее основные формы. 80

Тема 5. Мышление и деятельность 88

Тема 6. Цель и смысл жизни человека. 91

Тема 7. Самореализация 93

Тема 8. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида 94

Тема 9. Внутренний мир человека 97

Тема 10. Сознательное и бессознательное 99

Тема 11. Самопознание 102

Тема 12. Поведение. 104

Тема 13. Свобода и ответственность личности. 106

Раздел 4. ПОЗНАНИЕ

Тема 1. Познание мира. 109

Тема 2. Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 110

Тема 3. Истина, ее критерии. Относительность истины 113

Тема 4. Виды человеческих знаний. 115

Тема 5. Научное познание. 117

Тема 6. Социальные науки, их классификация. 123

Тема 7. Социальное и гуманитарное знание. 125

Раздел 5. ПОЛИТИКА

Тема 1. Власть, ее происхождение и виды. 131

Тема 2. Политическая система, ее структура и функции 137

Тема 3. Признаки, функции, формы государства. 140

Тема 4. Государственный аппарат. 149

Тема 5. Избирательные системы 151

Тема 6. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 156

Тема 7. Политическая идеология 165

Тема 8. Политический режим. Типы политических режимов 168

Тема 9. Местное самоуправление 172

Тема 10. Политическая культура 174

Тема 11. Гражданское общество. 178

Тема 12. Правовое государство 183

Тема 13. Человек в политической жизни. Политическое участие 186

Раздел 6. ЭКОНОМИКА

Тема 1. Экономика: наука и хозяйство.195

Тема 2. Экономическая культура203

Тема 3. Экономическое содержание собственности205

Тема 4. Экономические системы208

Тема 5. Многообразие рынков211

Тема 6. Измерители экономической деятельности 220

Тема 7. Экономический цикл и экономический рост.223

Тема 8. Разделение труда и специализация, . 227

Тема 9. Обмен, торговля.229

Тема 10. Государственный бюджет.230

Тема 11. Государственный долг233

Тема 12. Денежно-кредитная политика235

Тема 13. Налоговая политика.249

Тема 14. Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система.253

Тема 15. Экономика потребителя 260

Тема 16. Экономика производителя 263

Тема 17. Рынок труда.269

Тема 18. Безработица273

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Тема 1. Социальное взаимодействие и общественные отношения276

Тема 2. Социальные группы, их классификация280

Тема 3. Социальный статус.285

Тема 4, Социальная роль288

Тема 5. Неравенство и социальная стратификация291

Тема 6. Социальная мобильность298

Тема 7. Социальные нормы.301

Тема 8. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления303

Тема 9. Социальный контроль306

Тема 10. Семья и брак как социальные институты.309

Тема 11. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации314

Тема 12. Молодежь как социальная группа, 317

Тема 13. Этнические общности.319

Тема 14. Межнациональные отношения323

Тема 15. Социальный конфликт и пути его разрешения. 333

Тема 16. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации339

Тема 17. Социальные процессы в современной России.342

Раздел 8. ПРАВО

Тема 1. Право в системе социальных норм 350

Тема 2. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 360

Тема 3. Источники права 363

Тема 4. Правовые акты. 364

Тема 5. Правоотношения 368

Тема 6. Правонарушения 371

Тема 7. Конституция Российской Федерации 374

Тема 8. Публичное и частное право 383

Тема 9. Юридическая ответственность и ее виды. 384

Тема 10. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации 389

Тема 11. Правовые основы брака и семьи 422

Тема 12. Международные документы по правам человека 430

Тема 13. Система судебной защиты прав человека. 433

Тема 14. Основы конституционного строя Российской Федерации. 435

Тема 15. Федерация, ее субъекты 439

Тема 16. Законодательная, исполнительная и судебная власти в Российской Федерации. 444

Тема 17. Институт президентства 454

Тема 18. Правоохранительные органы 458

Тема 19. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 463

Тема 20. Правовая культура 468

Литература 475

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате и читать:

Скачать книгу Обществознание - Полный справочник для подготовки к ЕГЭ - Баранов П.А. - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.