К учреждениям социального обслуживания относятся. Тема: Виды социального обслуживания

Социальным обслуживанием в стране охвачено около 20 млн. человек - это огромная цифра, это, по сути, население нескольких среднеевропейских стран. При этом сама система социального обслуживания включает в себя 11640 учреждений.

Учреждениями социального обслуживания населения в РФ являются:

Комплексные центры социального обслуживания населения;

Территориальные центры социальной помощи семье и детям;

Центры социального обслуживания;

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

Социальные приюты для детей и подростков;

Центры психолого-педагогической помощи населению;

Центры экстренной психологической помощи по телефону;

Центры (отделения) социальной помощи на дому;

Дома ночного пребывания;

Специальные дома для одиноких престарелых;

Стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками);

Геронтологические центры;

Иные учреждения, предоставляющие социальные услуги.

Порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации учреждений и предприятий социального обслуживания независимо от форм собственности регулируется гражданским законодательством Российской Федерации. В зависимости от условий, в которых предоставляются социальные услуги населению, учреждения подразделяют на следующие типы (рис.5).

Нестационарное учреждение (или нестационарное отделение учреждения) - это учреждение (или отделение учреждения), которое обеспечивает предоставление социальных услуг гражданам без их проживания в указанном учреждении (или отделении учреждения).

Учреждение (или отделение) срочного социального обслуживания - это учреждение (или отделение учреждения), которое обеспечивает предоставление социальных услуг разового характера гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке.

Учреждение (или отделение) срочной социально-консультационной помощи - это учреждение (или отделение учреждения), оказывающее гражданам социально-консультационную помощь, направленную на их адаптацию в обществе, создание благоприятных отношений в семье, обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и государства.

Для качественного предоставления услуг учреждение должно быть оснащено специальными табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям соответствующих стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг.

Несмотря на то, что в целом ряде регионов социальные работники получают региональные доплаты, в целом по отрасли зарплата остается весьма и весьма низкой. Статистические данные показывают, что это в среднем 35% от средней зарплаты по стране. А на самом деле по целому ряду регионов это ниже еще, чем одна треть, или 35%. Но где-то есть и выше, конечно, в таких регионах более благополучных, и там ситуация лучше. В любом случае задача повышения заработной платы остается одной из самых актуальных

Очень важно, чтобы на зарплату социальных работников обращали внимание и сами региональные руководители, потому что это вопрос заботы и федерального центра, и регионов. Людям старшего поколения очень приятно, когда социальным обслуживанием занимаются молодые, сильные, энергичные, позитивно настроенные люди. Это просто им и жизнь продлевает, и на самом деле настроение хорошее создает. А молодежь, конечно, все равно так или иначе думает об оплате труда.

Это не должны быть какие-то фантастические деньги, но это должны быть действительно деньги, позволяющие существовать применительно к условиям конкретного населенного пункта, потому что страна у нас разная и все равно, на Дальнем Востоке будет одна зарплата, допустим, а в центре России - несколько другая, потому что условия разные, но среднюю по региону мы должны обеспечить и в те сроки, которые я сказал.

Кроме того, остро стоит вопрос престижа профессии. Конечно, тот, кто рассчитывает на огромные деньги, в любом случае не пойдет работать социальным работником. Профессию социального работника считают престижной лишь 15% россиян. Чаще остальных данного мнения придерживаются наши молодые сограждане до 23 лет. Такие результаты показал опрос, проведенный Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru незадолго до Дня социального работника. На сегодняшний день работа по реабилитации и оказанию моральной, материальной и физической поддержки наиболее уязвимым слоям населения считается одной из самых сложных и, к сожалению, малооплачиваемых. Именно последнее обстоятельство вынудило почти половину участников опроса (47%) выбрать отрицательный ответ на вопрос о том, может ли труд соцработника считаться престижным.

«Платят мало, да еще и контингент специфический: так и норовят все горе на тебя излить!»; «Очень сложно жить чужими проблемами»; «Это очень трудоемкая и малооплачиваемая работа», - комментируют опрошенные. Чаще всего эту точку зрения разделяют респонденты 30-40 лет (50%), а также россияне с ежемесячным доходом более 50 тысяч рублей (59%).

Престижной профессию социального работника считают 15% наших соотечественников. В их понимании престиж этой профессии в первую очередь определяется высоким уровнем ее востребованности в обществе.

Респонденты считали:

- «Одна моя знакомая - социальный работник. Она счастлива, что может помогать людям»;

- «Я окончила вуз по специальности «специалист по социальной работе» и ни капельки не жалею. Это, кроме того, очень интересная профессия, да и в жизни очень важная»;

- «Мы забыли о милосердии, а социальные работники возрождают это».

Чаще в престижности профессии соцработника уверены женщины (17% против 13% среди мужчин). Кроме того, аналогичного мнения чаще придерживаются молодые россияне до 23 лет (21%), а также опрошенные, имеющие среднее специальное образование (20% против 13% среди россиян с высшим образованием).

Не смогли дать однозначный ответ на поставленный вопрос 38% россиян:

- «С одной стороны, у них маленькие зарплаты, но с другой - присутствуют какие-то льготы, как во всех государственных учреждениях»;

- «Как и в любой другой профессии, здесь есть свои плюсы и минусы»;

- «О престижности я говорить затрудняюсь, но, по-моему, человек, занимающий должность соцработника, достоин большого уважения».

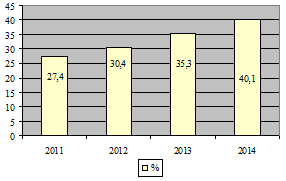

Особенностью работы социальных учреждений также можно считать и тот факт, что если ранее федеральный бюджет, а также бюджеты других уровней были социально ориентированы, то начиная с 2012 года бюджет предусматривает снижение расходов на здравоохранение, образование и ЖКХ. Однако, если расходы на социальные нужды снижаются, то военные траты, наоборот, растут. В 2011 году на национальную оборону, национальную безопасность, правоохранительные органы и секретные статьи в совокупности приходится 27,4% всех расходов. Военно-социальный. Эксперты оценили сбалансированность бюджета России на ближайшие три года. Москва, Взгляд. Деловая газета. [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2011.]. Режим доступа: http:// www.vz.ru

Рис.5 Расходы на оборону и правоохранительные органы, % от общих расходов бюджета

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2012 году вырастут почти на 50% до 1,8 трлн. рублей против 1,2 трлн. рублей в 2011 году.

На национальную оборону траты увеличатся на 20,5%: с 1,53 трлн. рублей в 2011 году до 1,85 трлн. рублей в 2012 году. То есть расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность увеличатся на 600 млрд. рублей, расходы на национальную оборону на 300 млрд. рублей. Эти 900 млрд. рублей фактически и составляют дефицит, который заложен в бюджете на 2012 год. Исходя из этого, бюджет на 2012 год можно назвать военно-социальным, а бюджет на 2013 и 2014 года - военно-правоохранительным.

1. Социальная сфера - совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние и потребление.

2. Социальная сфера включает в себя образование, уровень и качество социальной жизни, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, культурную политику и иные аспекты.

3. Государственное регулирование социальной сферы осуществляется на основе нормативно-правовых актов, относящихся как ко всем указанным выше категориям в целом, так и к определенным категориям в частности.

4. Особенностями деятельности учреждений социального обслуживания населения в РФ можно назвать работу в условиях недостаточности финансирования, отсутствия престижа профессии «социальный работник», а также низкого уровня материальной заинтересованности сотрудников социальных учреждений в качественном выполнении своих обязанностей.

Предусмотрены следующие виды социального обслуживания:

1) материальная помощь в виде денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, одежды и обуви, других предметов первой необходимости, топлива, специальных транспортных средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе;

2) социальное обслуживание на дому направлено на максимально возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной им, социальной среде в целях поддержания их социального статуса, а также на защиту их законных прав и интересов. К числу надомных гарантированных услуг, предусмотренных федеральным перечнем, относятся: доставка продуктов на дом; приобретение медикаментов, продовольственных и промышленных товаров первой необходимости; содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в медицинское учреждение; уборка помещения; содействие в организации юридических услуг; содействие в организации ритуальных услуг; другие надомные услуги (например, содействие в обеспечении топливом).

Медицинскую помощь на дому получают психически больные лица в стадии ремиссии, больные туберкулезом (за исключением активной формы), онкологические больные.

Детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные учреждения, обеспечивается обучение на дому. Министерство здравоохранения утверждает Перечень заболеваний, при наличии которого ребенок-инвалид имеет право на получение образования на дому. Дети-инвалиды зачисляются в образовательное учреждение по месту жительства, получают бесплатно учебную, справочную и иную литературу, посещаются педагогическими работниками, проходят аттестацию и получают документ государственного образца о соответствующем образовании.

3) полу стационарное социальное обслуживание осуществляется отделениями дневного (ночного пребывания) при муниципальных центрах социального обслуживания или органах социальной защиты;

4) стационарное социальное обслуживание направлено на оказание всесторонней социальной помощи лицам, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении.

Важное место в системе социальных служб принадлежит территориальным центрам социального обслуживания населения. Территориальная социальная служба представляет собой совокупность органов управления и специализированных учреждений, осуществляющих непосредственное социальное обслуживание различных групп и категорий населения на территории административных единиц РФ: в областях, городских и сельских районах, микрорайонах. Функции управления социальным обслуживанием населения на подведомственной территории осуществляют органы социальной защиты населения. Местные органы власти (а также негосударственные, общественные, частные и другие организации при наличии лицензии) создают центры социального обслуживания. В соответствии с примерным Положением о Центре социального обслуживания (приказ Минсоцзащиты России №137 от 20.07.1993 года). Центр социального обслуживания является учреждением социальной защиты населения, осуществляющим на территории города или края, района организацию и практическую деятельность по оказанию различных видов социальной помощи престарелым гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, поддержке.

Основные функции социального обслуживания населения следующие.

Функция социальной помощи включает:

- выявление, учет семей и отдельных лиц, наиболее нуждающихся в социальной поддержке, оказание материальной помощи, предоставление нуждающимся гражданам временного жилья;

- профилактику бедности - создание семьям условий для самостоятельного обеспечения своего благополучия, семейного предпринимательства;

- надомные услуги семьям и одиноким.

Функция консультирования предполагает консультирование специалистов: юристов, педагогов, врачей, психологов и др.

Посредством функции социального корректирования и реабилитации осуществляется социальная, медико-психологическая реабилитация несовершеннолетних с отклоняющимся поведением, безнадзорных детей и детей-сирот.

Функция информирования населения, изучения и прогнозирования социальных нужд: означает предоставление клиенту информации, необходимой для разрешения сложной жизненной ситуации, распространение медико-психологических, педагогических и других знаний, изучение потребностей своих клиентов, их проблем, разработка и реализация конкретных мер.

При возникновении стихийных бедствий и социальных конфликтов социальные работники участвуют в разработке чрезвычайных программ, формировании бригад, готовых прибыть в случае необходимости в район бедствия или конфликта.

Социальные услуги, входящие в федеральный и территориальные перечни, предоставляются гражданам бесплатно, либо на условиях частичной оплаты. Положение о порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания, утверждено постановлением Правительства РФ от 15.04.96 № 473 (СЗ РФ, 1996, №17, ст. 2002).

Следующие группы населения пользуются услугами бесплатно:

а) одинокие граждане пожилого возраста (одинокие супружеские пары) и инвалиды, получающие пенсию с учетом надбавок в размере ниже регионального прожиточного минимума;

б) граждане пожилого возраста и инвалиды, родственники которых по объективным причинам не могут обеспечить им помощь и уход, если размер получаемой пенсии вместе с надбавками ниже регионального прожиточного минимума;

в) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в семьях со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума.

Если размер пенсии вместе с надбавками указанных выше граждан превышает региональный прожиточный минимум, то размер частичной оплаты социальных услуг:

а) на дому не должен превышать 25 % разницы между получаемой пенсией и региональным прожиточным минимумом;

б) в полу стационарных условиях - 50 % разницы между получаемой пенсией и региональным прожиточным минимумом;

в) в стационарных условиях - суммы превышения полагающейся пенсии над региональным прожиточным минимумом.

Если сумма пенсии с учетом надбавок на 150 % выше регионального прожиточного минимума, то социальные услуги предоставляются на условиях полной оплаты.

Стоимость услуг определяется на основе тарифов, установленных для конкретного региона. В оплату стоимости не включаются расходы по оказанию медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования, получению образования в пределах государственных образовательных стандартов.

Дополнительные основания, по которым социальные услуги предоставляются бесплатно, определяются органами исполнительной власти субъектов РФ.

Услуги, оказываемые на коммерческой основе, оказываются с полным возмещением стоимости.

Оплата дополнительных социальных услуг (сверх гарантированного перечня) может производиться за счет средств, полученных от продажи или иного отчуждения имущества, включая жилые помещения, ценные бумаги и пр. Сделки об отчуждении жилых помещений совершаются при соблюдении обязательных условий: сохранения за гражданином права пожизненного проживания в отчужденном жилом помещении либо обеспечения его другим жилым помещением, а также права на материальное обеспечение в виде питания, ухода, необходимой помощи; получения согласия в письменной форме местных органов управления социального обслуживания на оформление сделки.

Важнейшим признаком становления системы социального обслуживания населения является ее динамично развивающаяся инфраструктура. В Российской Федерации социальные услуги предоставляют более 6,5 тысяч самостоятельных учреждений и предприятий по социальному обслуживанию различных категорий граждан, а также более 18 тысяч структурных подразделений и служб, входящих в состав органов социальной защиты населения или учреждений социального обслуживания и занимающихся предоставлением надомных, срочных социальных и других услуг.

Активно развивается сеть учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста (таблица 2). В общей сложности социальные услуги пожилым людям и инвалидам на начало 2002 года были оказаны более 14 миллионам человек (46% от общего числа граждан пожилого возраста). При этом 216 тысяч получали их, проживая в стационарных учреждениях. Основная же часть получала услуги, продолжая жить в привычных домашних условиях. В 2002 году в системе социальной защиты населения Российской Федерации действовало 1159 стационарных учреждения социального обслуживания (для взрослых) на 233.8 тысяч мест. Среди них - 618 домов- интернатов общего типа, 440 психоневрологических интернатов на 130 тысяч мест, 24 реабилитационных центра для инвалидов, 64 дома милосердия на 2 тысячи мест, 13 геронтологических центров на 4 тысячи мест.

Сегодня значительная часть центров социального обслуживания - это многопрофильные учреждения, способные предоставить разнообразные по видам и формам услуги: социально-медицинские, психолого-педагогические, социально- бытовые и торговые, а также оказывать реальную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наиболее высокими темпами сеть центров социального обслуживания развивалась в Краснодарском крае, Нижегородской, Самарской, Пермской, Московской областях, в городе Москве и Санкт- Петербурге. В настоящее время наибольшее количество центров граждан пожилого возраста создано в городе Москве, Кемеровской и Свердловской областях.

Но действующая сеть стационарных учреждений социального обслуживания, ставшая опорой в осуществлении мер по социальной защите населения, далеко не удовлетворяет имеющиеся потребности.

Актуальным являются задачи оптимального удовлетворения потребностей людей пожилого возраста:

- создание домов-интернатов малой вместимости (50 мест);

- организация домов-интернатов в каждом муниципальном образовании;

- обеспечение функционирования стационарных учреждений как пансионатов социального обслуживания, создание в них домашних условий проживания и психологического комфорта, укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала учреждений социального обслуживания, рациональное размещение домов- интернатов с учетом социальных интересов людей пожилого возраста, их психологических потребностей и привязанности к определенной среде обитания.

По-прежнему острой остается проблема лиц без определенного места жительства и занятий, не имеющих средств к существованию, в том числе отбывших сроки наказания в местах лишения свободы, достигших пенсионного возраста. Региональные органы управления и органы местного самоуправления оказывают социальную помощь таким людям, создавая сеть учреждений - специальных домов- интернатов, домов ночного пребывания. Процесс создания сети социальных служб (учреждений) противоречив и неоднозначен. На местах нередко пытаются решить сложную задачу - развить сеть учреждений, оказывающих населению широкий спектр услуг, ориентируя их главным образом на наиболее уязвимые группы населения, которые испытывают постоянные трудности в повседневной жизни. Развитию сети учреждений препятствуют различные факторы:

- слабая правовая база системы социального обслуживания,

- ограниченность финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении у правительственных органов на федеральном и региональном уровнях, дефицит средств у органов местного самоуправления,

- отсутствие координации деятельности министерств и ведомств в сфере социального обслуживания,

- низкий социальный статус и неадекватная заработная плата работников социальных служб,

- дефицит персонала, обладающего профессиональной подготовкой в области социальной работы, недостаточное использование финансовых, экономических, интеллектуальных возможностей неправительственных учреждений.

Стандарты социального обслуживания населения - это основные правовые документы, принятые соответствующими органами государственной власти РФ и субъектов РФ, которые содержат социальные нормы и нормативы, критерии и показатели, единицы измерения, классификацию социальных услуг и терминологию (понятия). Регулируют развитие социальных служб и применение современных технологий социальной работы, гарантируют определенный уровень качества предоставляемых населению социальных услуг и обеспечивает социальную безопасность в контексте современных социально - экономических реформ.

Это система реальных эталонов, своеобразных образцов в виде государственных документов, устанавливающих основные требования к объему и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания, обеспечению безопасности жизни и здоровья клиентов учреждений социального обслуживания.

Важно подчеркнуть, что социальные услуги очень тесно связаны с условиями жизнеобеспечения людей. Крайне важно соблюдать стандарты этих услуг, если не удовлетворены элементарные бытовые потребности человека: предоставление воды, пищи, жилища и одежды, возможности пользоваться энергетическими источниками и транспортом, обеспечение безопасного существования и заботы о здоровье.

Поэтому очевидно, что при разработке социального обслуживания необходимо включать положение об обязанности социальной службы координировать свою деятельность с другими службами для того, чтобы в первую очередь были удовлетворены базовые потребности человека.

Несколько лет назад были разработаны и согласованы с заинтересованными ведомствами и субъектами РФ десять приоритетных государственных стандартов социального обслуживания населения:

1. Термины и определения.

2. Основные виды социальных услуг. Требования к порядку и условиям оказания социальных услуг.

3. Объем социально - бытовых услуг.

4. Объем социально - медицинских услуг.

5. Объем социально - педагогических услуг.

6. Объем социально - правовых услуг.

7. Объем социально - психологических услуг.

8. Объем социально - экономических услуг.

9. Объем социальных услуг, предоставляемых детям.

10. Объем социальных услуг, предоставляемых семье.

Использование в практической деятельности указанных стандартов не только позитивно повлияло бы на развитие негосударственного сектора социального обслуживания, но и позволило бы упорядочить деятельность государственных и муниципальных социальных учреждений, повысить качество предоставляемых ими услуг.

Стандартизация социального обслуживания населения направлена на решение следующих задач:

1. Удовлетворение основных важнейших потребностей в социальных услугах и гарантирование качества предоставляемых услуг.

2. Обеспечение социальной стабильности и безопасности населения в условиях реформирования страны.

3. Сохранение единого социального пространства РФ на основе единых нормативных правовых актов, регулирующих объем и качество социального обслуживания.

4. Становление и развитие в регионах РФ системы учреждений социального обслуживания населения.

5. Повышение обоснованности формирования бюджетов на федеральном уровне и на уровнях субъектов РФ.

Важнейшая задача стандартизации социального обслуживания - отбор лучшего из отечественного и зарубежного опыта и внедрение в систему социального обслуживания России.

Требования, установленные государственными минимальными стандартами социального обслуживания, являются обязательными для всех учреждений на территории РФ. Контроль соблюдения государственных стандартов социального обслуживания населения осуществляется органами государственной власти и местного самоуправления.

Реализация государственных минимальных стандартов РФ в области социального обслуживания населения гарантируется государством путем закрепления источников доходов, оказания финансовой помощи через механизм трансфертов бюджетов субъектов РФ, предоставление дотаций, субвенций и средств на возвратной основе. Согласно Закону о федеральном бюджете на соответствующий год, а также привлечение государственных внебюджетных средств в соответствии с законодательством.

Система социальных служб включает в себя сеть специализированных учреждений, предназначенных для обслуживания соответствующих групп населения.

Важное место в этой системе принадлежит территориальным центрам социального обслуживания населения. Территориальная социальная служба представляет собой совокупность органов управления и специализированных учреждений, осуществляющих непосредственное социальное обслуживание различных групп и категорий населения на территории различных административных единиц Российской Федерации: в областях, городских и сельских районах, микрорайонах и т.д.

Функции управления социальным обслуживанием населения на подведомственной территории осуществляют органы социальной защиты населения. Местные органы власти (а также негосударственные, общественные, частные и другие организации при наличии лицензии) создают специализированные учреждения социальной службы, ведущее место среди которых отводится территориальным центрам социального обслуживания. В соответствии с примерным Положением о Центре социального обслуживания (приказ Минсоцзащиты России № 137 от 20.07.1993 г.). Центр социального обслуживания является учреждением социальной защиты населения, осуществляющим на территории города или района организационную и практическую деятельность по оказанию различных видов социальной помощи престарелым гражданам, инвалидам и другим группам населения, нуждающимся в социальной поддержке. Центры социального обслуживания могут иметь в своей структуре различные подразделения социального обслуживания, в том числе отделения дневного пребывания престарелых и инвалидов, социальной помощи на дому, службы срочной социальной помощи, а также другие, создаваемые с учетом необходимости и имеющихся возможностей. Такие центры оказывают комплексную социальную помощь разных видов: психологическую, юридическую, реабилитационную, социально-педагогическую, медико-социальную, профилактическую и т.д.

В состав территориальной службы могут также входить функциональные специализированные центры, учреждения и предприятия социального обслуживания независимо от форм собственности. Службы могут быть государственными, муниципальными, негосударственными.

Государственная социальная служба (федеральные органы и учреждения, предприятия социального обслуживания; подразделения социального обслуживания субъектов Российской Федерации).

Муниципальная социальная служба (органы местного само управления, отвечающие за социальное обслуживание; учреждения и предприятия социального обслуживания муниципального подчинения).

Негосударственная социальная служба (учреждения и предприятия социального обслуживания общественных, благотворительных, религиозных и других негосударственных организаций).

Сегодня можно наблюдать, как происходит постоянное развитие сети учреждений и предприятий социального обслуживания, возникают их новые виды, что позволяет охватывать все более широкий спектр социальных проблем различных слоев и групп населения. Система социального обслуживания еще находится в стадии формирования. Финансирование институтов социального обслуживания осуществляется, как правило, на бюджетной основе. Так, финансовые средства социальной службы формируются из:

нормативных отчислений из бюджетов соответствующего уровня в размере не менее 2% расходной части бюджета;

поступлений из фонда социальной поддержки населения за счет выделения части средств на цели социальной поддержки семей с детьми;

средств из федерального бюджета на выполнение уставных задач;

финансов в результате перераспределения средств между комитетами и отделами служб различного уровня на реализацию областных, городских и районных программ;

дополнительных средств из областного и местного бюджетов на обеспечение целевых мероприятий по адаптации доходов населения к росту стоимости жизни и др.;

доходов от платных услуг и от хозяйственной деятельности учреждений и предприятий службы;

благотворительных пожертвований и взносов предприятий, общественных организаций и частных лиц, поступлений от благотворительных акций.

Средства специализированных центров формируются в зависимости от вида деятельности и типа организации их финансирования: бюджетного, хозрасчетного или смешанного. При организации центром платных услуг населению и получении прибыли она направляется на дальнейшее развитие основной деятельности центра и освобождается от налогообложения в части средств, зачисляемых в местный бюджет.

Основным принципом организации социальных служб в Российской Федерации является территориальный принцип. При этом социальные службы различных министерств и ведомств рассматриваются в качестве неотъемлемых компонентов (или секторов) территориальных социальных служб. Порой учреждения социального обслуживания населения на местах имеют двойное административное подчинение и несколько источников финансирования. Вместе с тем, практика доказывает необходимость становления подсистемы социальных служб в рамках отдельных ведомств, например социальной защиты населения, образования, МВД или службы занятости, молодежи.

Однако развитие сети учреждений социального обслуживания сдерживается сегодня следующими факторами:

слабая правовая база системы социального обслуживания;

ограниченность финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении органов управления федерального и регионального уровней, а также органов местного самоуправления;

отсутствие координации в деятельности министерств и ведомств в сфере социального обслуживания;

нехватка персонала, имеющего профессиональную подготовку в области социальной работы;

низкий социальный статус и неадекватная заработная плата работников социальных служб;

недостаточное использование финансовых, экономических и интеллектуальных возможностей неправительственных учреждений.

Учреждения социального обслуживания семьи и детей

Важным аспектом в регулировании социально-экономических процессов в обществе является защита и поддержка института семьи. Основные принципы в деле организации социальной помощи семье со стороны государственных, муниципальных и общественных организаций можно выразить в следующем:

Расширение возможностей семьи для решения жизненно-необходимых задач;

Установление связи семьи с другими коллективами, организациями и социальными институтами, которые обеспечивают ресурсы, возможности поддержки;

Содействие эффективному и гуманному действию семьи как социально-экономической системы;

Развитие самопомощи для улучшения семейной социальной политики на территориях.

Общую функциональную схему можно представить как систему взаимодействия семьи государственными, общественными, конфессиональными и частными структурами.

Планы развития учреждений социального обслуживания семьи и детей увязываются, как правило, с задачами реализации региональных программ семейной политики. В настоящее время идет создание горизонтальных структур системы социальной помощи семье на всех уровнях с учетом специфики регионов. Так, на районном (городском) уровне организаторы социальных служб, обслуживающих семьи, должны знать потребности населения в такого рода услугах. В этих целях необходимо учитывать типы семей, наличие острых проблем, отношение населения к такой службе; в случаях необходимости формировать общественное мнение по поводу создания соответствующей службы и возможности обращения в нее любого жителя региона. Практика становления служб социальной помощи семье в России показывает, что в районе (микрорайоне) необходимо предусмотреть предоставление комплекса социальных услуг, как детям, так и родителям.

Областные учреждения призваны выполнять также и научно-методические функции: например, комплексный областной центр социальной помощи семье и детям или областной центр социального здоровья населения должен, исходя из местной ситуации, выходить с рекомендациями на властные структуры. Такие областные учреждения, как служба «Доверие» и т.п., также представляются достаточно перспективными.

Социальная служба помощи должна организовываться как открытая система в соответствии с социальной ситуацией конкретной территории, где отдельные учреждения и подразделения службы выступают в качестве структур элементов, создаваемых по мере необходимости.

Государственная служба помощи семье и детям выполняет следующие функции:

аналитическую : изучает проблемы и нужды своего контингента семей или членов коллектива;

планово-организационную : планирует и организует социальное обслуживание в социуме;

управленческую : обеспечивает контакт с государственными органами, от которых зависит решение проблем клиента, добивается решения, проводит оценку результата того или иного мероприятия и т.д.;

информационную : сообщает населению о возможностях службы, новых государственных решениях по социальной за щите населения.

Социальная работа в этих службах может выражаться в различных формах помощи семье . Так, например, неотложная помощь при острых психических состояниях человека, вызванных социальными условиями или трудной жизненной ситуацией направляется на снятие или уменьшение отрицательных, включая даже возможность суицида, последствий такого состояния. Эту помощь могут осуществлять такие учреждения и подразделения службы, как телефоны доверия, пункты неотложной психологической помощи и др.

Помощь может носить продолжительный характер, когда при трудных жизненных ситуациях клиенту оказывается не только первичная, но и углубленная длительная поддержка, направленная на оздоровление отношения к ситуации, выявление внутренних резервов клиента и увеличение его веры в свои силы и возможность преодоления сложившихся обстоятельств. Такая помощь осуществляется в территориальных центрах социальной помощи семье, социальных приютах для детей и подростков (матерей с детьми), реабилитационных центрах, центрах помощи детям, оставшимся без родителей, в психолого-педагогических консультациях, территориальных бригадах социальных работников, в которые включаются социальные работники, специализирующиеся на разных типах семейных проблем, что дает возможность совместного поиска решения в наиболее сложных ситуациях.

Помощь может быть прямой и опосредованной. Прямая помощь направлена непосредственно на защиту прав и интересов клиента, улучшение условий его жизни, снятие нежелательных психических состояний и т.д. Опосредованная помощь предоставляется через работу с социальным окружением клиента (семья, члены рабочего коллектива, друзья, уличная компания и др.), через различные государственные организации и фонды.

Кроме того, помощь может быть прямой и в другом смысле слова, а именно − в ответ на сложившуюся ситуацию или обращение клиента, а также превентивного характера, т. е. предупреждающей прогнозируемую неблагоприятную ситуацию.

В соответствии с приказом Минсоцзащиты России № 47 от 14 апреля 1994 г. было утверждено Примерное положение о территориальном Центре социальной помощи семье и детям, в котором дано его определение как учреждения государственной системы социальной защиты населения, предназначенного для комплексного обслуживания на территории города, района или микрорайона семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания своевременной и квалифицированной социальной помощи различных видов.

Центр может иметь в своей структуре различные подразделения социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделения первичного приема, информации, анализа и прогнозирования, социально-экономической помощи, медико-социальной помощи, психолого-педагогической помощи, профилактики безнадзорности детей и подростков и т.д.

Цель деятельности Центра − способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства, содействовать развитию и укреплению семьи как социального института, улучшению социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей, гуманизации связей семьи с обществом и государством, установлению гармоничных внутрисемейных отношений.

Основными задачами Центра являются :

выявление причин социального неблагополучия конкретных семей и детей, их потребности в социальной помощи;

определение и предоставление конкретных видов и форм социально-экономических, медико-социальных, психолого-социальных, социально-педагогических, юридических и иных социальных услуг семьям и детям, нуждающимся в социальной помощи;

поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций;

социальный патронаж семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке;

участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав;

анализ уровня социального обслуживания семей с детьми в городе, районе, микрорайоне, прогнозирование их потребности в социальной помощи и подготовка предложений по развитию сферы социальных услуг;

привлечение различных государственных и неправительственных организаций к решению вопросов социального обслуживания семьи и детей.

Семьи: неполные, многодетные, малообеспеченные и т.д.;

Дети и подростки, находящиеся в неблагоприятных семейных условиях, угрожающих их здоровью и развитию; осиротевшие или оставшиеся без попечения родителей; имеющие отклонения в физическом и психическом развитии, в т.ч. инвалиды и т.д.;

Взрослые граждане (беременные женщины и кормящие матери; имеющие на иждивении несовершеннолетних детей и т.д.);

Бывшие воспитанники детских домов и школ-интернатов.

Сегодня в системе органов социальной защиты населения действует около 1500 учреждений, рассчитанных на семью и детей, из них около 200 − центры социальной помощи семье и детям.

Учреждения социального обслуживания пенсионеров

В соответствии с Конституцией РФ граждане России имеют право на социальное, в том числе и пенсионное, обеспечение в старости.

Пенсия − это денежное пособие, получаемое гражданами из общественных фондов потребления по старости, при потере трудоспособности, за выслугу лет, по случаю потери кормильца, что является основанием для начисления пенсии. Выплаты производятся ежемесячно в связи с достижением пенсионного возраста.

В соответствии с законодательством пенсии подразделяются на государственные и негосударственные. Законом устанавливаются трудовые и социальные пенсии. В связи с трудовой и иной общественно полезной деятельностью назначаются пенсии: по старости (по возрасту), по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет. Гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права на пенсию в связи с трудовой и иной общественно полезной деятельностью, устанавливается социальная пенсия.

Пенсия назначается пожизненно. Пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством осуществляется государственными органами социального обеспечения.

Право на пенсию по возрасту имеют мужчины по достижении 60 лет со стажем работы не менее 25 лет, женщины - по достижении 55 лет со стажем работы не менее 20 лет. Определенным категориям граждан пенсии назначаются на льготных условиях (т. е. при меньшем возрасте и стаже).

Пенсионное законодательство обеспечивает право граждан на выбор одного из видов государственной пенсии. Исключение устанавливается только для лиц, ставших инвалидами вследствие военной травмы, которые могут получать одновременно два вида государственной пенсии: по старости (или за выслугу лет) и пенсию по инвалидности.

Большое значение в современных условиях приобретают институты социального обслуживания пенсионеров, межведомственная работа по организации социальной поддержки пожилых людей. Это связано с увеличением удельного веса пожилых людей в составе населения, изменением социального статуса человека в старости, прекращением или ограничением трудовой деятельности, трансформацией ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, а также возникновением различных затруднений, как в социально-бытовой, так и в психологической адаптации к новым условиям. Все это диктует необходимость выработки и реализации специфических подходов, форм и методов социальной работы с пенсионерами и пожилыми людьми. Социальное обслуживание людей пожилого возраста осуществляется в соответствии с этическими принципами Международной организации труда :

достоинство личности − право на достойное обращение, лечение, социальную помощь и поддержку;

свобода выбора − каждое лицо преклонного возраста имеет право выбора между содержанием на дому и проживанием в приюте, временным или окончательным;

координация помощи − помощь, оказываемая различными социальными органами, должна носить деятельностный, координированный и последовательный характер;

индивидуализация помощи − помощь оказывается, прежде всего, самому гражданину преклонного возраста, учитывая его окружение;

ликвидация разрыва между санитарным и социальным уходом − при приоритетном характере критерия состояния здоровья, уровень финансовой помощи не может зависеть от уровня жизни и места проживания.

Нормативно-правовой базой для социальной работы с пожилыми людьми в Российской Федерации является Федеральный Закон «Об основах социального обслуживания населения в РФ» (от 10.12.1995 г.). В соответствии с этим законом в сферу социальных услуг, оказываемых пожилым людям, входят: социально-бытовые, социально-медицинские, психолого-педагогические, социально-правовые услуги; материальная помощь и проведение социальной адаптации и реабилитации пожилых людей.

На начальных этапах развития системы социальной помощи пожилым людям решались такие неотложные проблемы, как организация питания, медицинских услуг, обеспечение жильем, материальное обеспечение с целью создания для них нормальных условий жизни.

На современном этапе организация помощи пожилым людям, наряду с решением этих традиционных социальных проблем, предполагает разработку социальных технологий, внедрение которых будет способствовать решению вопросов, связанных с психологическими трудностями, возникающими у престарелых людей в процессе общения или от одиночества. Необходимо также учитывать, как пожилые люди будут воспринимать другие возрастные группы, каковы социальные проблемы тех, кто доживает до старости, их взаимоотношения с окружающими людьми, роль и статус пожилых в семье и обществе и др. Следует отметить, что существуют различные категории пожилых людей. Среди них есть люди:

Не нуждающиеся в помощи;

Частично утратившие трудоспособность;

Нуждающиеся в обслуживании;

Требующие постоянного ухода и т. д.

Как правило, программы социальной помощи, реабилитации, коррекции разрабатываются в зависимости от принадлежности к той или иной категории пожилых людей. С этим же связано и использование различных принципов, методов, приемов работы с клиентом.

Основными принципами работы с пожилыми людьми являются уважение и интерес к личности клиента, акцент на нужности и полезности его опыта и знаний окружающим людям. Важно воспринимать пожилого человека не только в качестве объекта, но и субъекта социальной работы. Это должно помочь найти и развить их внутренние резервы, способствующие самореализации, самоподдержке и самозащите. Большую роль играет при этом профессиональная компетентность социального работника, включающая в себя знания геронтологических и психологических особенностей возраста, учет принадлежности клиента к той или иной социальной группе.

Помощь пожилым осуществляют органы социальной защиты населения через свои отделения, которые выявляют и ведут учет, осуществляют различные виды социальной поддержки, предлагают и обеспечивают платные услуги. Социальное обслуживание осуществляется по решению органов социальной за-" щиты населения в подведомственных им учреждениях либо по договорам, заключаемым органами социальной защиты с учреждением социального обслуживания иных форм собственности.

Функцию социальной защиты и помощи выполняют и следующие учреждения:

дома-интернаты;

отделения дневного и ночного пребывания;

специальные дома для одиноких престарелых;

больницы и отделения для хронических больных;

стационары различного типа;

территориальные центры социального обслуживания;

отделения социальной помощи на дому;

геронтологические центры и т.д.

В системе стационарных учреждений РФ относительно новым элементом являются специальные дома для постоянного проживания одиноких пожилых людей и супружеских пар, сохранивших полную или частичную способность к самообслуживанию в быту и нуждающихся в соответствующих условиях для самореализации основных жизненных потребностей.

Примерное Положение о специальном доме для таких пенсионеров (от 7 апреля 1994 г.) перечисляет его функции:

обеспечение благоприятных условий для проживания и самообслуживания;

предоставление проживающим престарелым гражданам постоянной социально-бытовой и медицинской помощи;

создание условий для поддержания активного образа жизни, в том числе посильной трудовой деятельности.

Архитектурно-планировочные решения специального дома должны соответствовать возрастным особенностям проживающего контингента граждан. Такой дом состоит из одно-двухкомнатных квартир, включает в себя комплекс служб социально-бытового назначения: медицинский кабинет, библиотеку и помещение для клубной работы, столовую (буфет), пункты заказов на продовольственные товары, сдачи вещей в прачечную и химчистку, а также помещения для трудовой деятельности и др.

Специальный дом оснащается средствами малой механизации, облегчающими самообслуживание проживающих в нем престарелых граждан. В нем должен круглосуточно действовать диспетчерский пункт, обеспеченный внутренней связью со всеми жилыми помещениями и внешней телефонной связью.

Медицинское обслуживание граждан осуществляется медицинским персоналом территориальных лечебно-профилактических учреждений.

На основе действующего законодательства гражданам, проживающим в таких домах, пенсия выплачивается в полном размере. Они имеют право на первоочередное направление в стационарные учреждения органов социальной защиты населения.

Организация специальных домов для одиноких престарелых и пожилых супружеских пар является одним из перспективных путей решения целого комплекса социальных проблем пенсионеров и пожилых граждан.

Социальное обслуживание инвалидов

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Согласно указанному Закону, инвалидом является лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Под ограничением жизнедеятельности понимается полная или частичная утрата способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 16 лет − категория «ребенок-инвалид».

Социальная защита инвалидов представляет собой систему гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих условия для создания инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества: для индивидуального развития, реализации творческих и производственных возможностей и способностей путем учета потребностей инвалидов в соответствующих государственным программах, предоставления им социальной помощи и т.д.

В соответствии с Федеральными Законами определяются следующие формы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвал идов:

социальное обслуживание на дому, включая социально-медицинское обслуживание;

полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) пребывания учреждений социального обслуживания;

стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах, пансионатах и других учреждениях);

срочное социальное обслуживание в целях оказания неотложной помощи разового характера остро нуждающимся в социальной поддержке;

социально-консультативная помощь, направленная на адаптацию граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, развитие опоры на собственные силы, облегчение адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям.

Все большую роль играют нестационарные учреждения, в том числе центры социального обслуживания одиноких пожилых людей и инвалидов.

Согласно Примерному положению о Центре социального обслуживания (от 20 июля 1993 г.) это учреждение социальной защиты населения осуществляет на территории города или района организационную и практическую деятельность по оказанию различных видов социальной помощи престарелым гражданам, инвалидам и другим группам населения, нуждающимся в социальной поддержке.

Центр может иметь в своей структуре различные подразделения социального обслуживания, в том числе отделения дневного пребывания престарелых и инвалидов, социальной помощи на дому, срочной социальной помощи и т.д.

Основными задачами деятельности Центра являются :

выявление престарелых, инвалидов и других лиц, нуждающихся в социальной поддержке, совместно с государственными и общественными организациями (органами здравоохранения, образования, миграционной службы, комитетами Общества Красного Креста, ветеранскими организациями, обществами инвалидов и т.д.);

определение конкретных видов и форм помощи лицам, нуждающимся в социальной помощи;

дифференцированный учет всех лиц, нуждающихся в социальной поддержке, в зависимости от видов и форм требуемой помощи, периодичности ее предоставления;

предоставление различных социально-бытовых услуг разового или постоянного характера лицам, нуждающимся в социальной поддержке;

анализ уровня социально-бытового обслуживания населения города, района, разработка перспективных планов развития этой сферы социальной поддержки населения, внедрение в практику новых видов и форм помощи в зависимости от характера нуждаемости граждан и местных условий;

привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов оказания социально-бытовой помощи нуждающимся слоям населения и координации их деятельности в этом направлении.

В настоящее время расширяется система медико-социальной помощи инвалидам.

Так, Федеральный Закон о социальной защите инвалидов конкретизирует понятие медико-социальной экспертизы как определения в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.

Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица с использованием классификаций и критериев, которые разрабатываются и утверждаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Медико-социальная экспертиза осуществляется Государственной службой медико-социальной экспертизы, входящей в систему (структуру) органов социальной защиты населения.

На Государственную службу медико-социальной экспертизы возлагаются:

определение группы инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах социальной защиты;

разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов;

участие в разработке комплексной программы профилактики инвалидности, медико-социальной реабилитации и социальной защиты инвалидов;

определение степени утраты профессиональной трудоспособности лиц, получивших трудовое увечье или профессиональное заболевание;

определение причины смерти инвалида в случаях, когда действующим законодательством предусматривается предоставление льгот семье умершего.

Закон вводит понятие реабилитации инвалидов как системы медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. Целью реабилитации являются восстановление социального статуса инвалида, достижение им экономической независимости и его социальной адаптации.

Реабилитация инвалидов включает :

медицинскую реабилитацию инвалидов, которая состоит из восстановительной терапии, реконструктивной хирургии, протезирования и ортезирования;

профессиональную реабилитацию инвалидов, которая состоит из профессиональной ориентации, профессионального образования, профессионально-производственной адаптации и трудового устройства;

социальную реабилитацию инвалидов, которая состоит из социально-средовой ориентации и социально-бытовой адаптации.

Федеральной базовой программой реабилитации инвалидов является гарантированный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно за счет средств федерального бюджета.

На основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы для инвалида разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, которая представляет собой комплекс оптимальных для него реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление и компенсацию способностей к выполнению определенных видов деятельности.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от форм собственности.

Мероприятия по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов осуществляет Государственная служба инвалидов, представляющая собой совокупность органов государственной власти, независимо от ведомственной принадлежности, органов местного самоуправления, учреждений различного уровня.

Реабилитационными являются учреждения, осуществляющие процесс реабилитации инвалидов в соответствии с реабилитационными программами.

Обеспечение жизнедеятельности инвалидов происходит через медицинскую помощь, беспрепятственный доступ к информации и к объектам социальной инфраструктуры.

Таким образом, важнейшей задачей государства на современном этапе является создание эффективной системы социального обслуживания как комплекса услуг различным категориям населения, находящимся в зоне социального риска.

Социальное обслуживание призвано помогать клиентам в решении возникших у них социальных проблем по восстановлению или усилению их способности в самообеспечении и самообслуживании, создавать необходимые условия для жизнеспособности лиц е ограниченными возможностями.

Основная цель формирования этой системы − повышение уровня социальных гарантий, оказание адресной помощи и поддержки нетрудоспособным гражданам, прежде всего на территориальном уровне и с учетом новых социальных гарантий.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Организация социального обслуживания нас еления. Новые социальные службы

Неотъемлемым элементом государственной системы социального обеспечения в РФ выступает социальное обслуживание престарелых, нетрудоспособных и семей с детьми, которое включает различные виды социальных услуг, направленных на удовлетворение особых потребностей этого контингента лиц.

В настоящее время государство прилагает большие усилия для создания комплексной системы социального обслуживания населения, выделения финансовых средств на ее развитие. Уже приняты основные законы, составившие правовую базу, для ее функционирования: ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ» от 10.12.1995 г. №195,

ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 02.08.1995 г. №122-ФЗ, ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. №181-ФЗ и др.

Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, и социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Впервые в отечественном законодательстве сформулировано понятие такого основания социальной помощи, как трудная жизненная ситуация. Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно. Причинами ее возникновения могут быть самые различные обстоятельства: инвалидность, преклонный возраст, болезнь, сиротство, жестокое обращение в семье, безработица, отсутствие определенного места жительства и пр.

Право на социальное обслуживание в нашей стране имеют граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, если иное не установлено международными договорами РФ.

Социальное обслуживание осуществляется на следующих принципах:

Адресность: предоставление обслуживания персонифицировано конкретному лицу. Работа по выявлению и созданию банка данных таких лиц ведется местными органами социальной защиты населения по месту жительства инвалидов, престарелых, многодетных семей. Информацией о детях-сиротах, многодетных семьях располагают также органы народного образования; о беженцах - миграционная служба; о лицах без определенного места жительства - органы внутренних дел.

Доступность: обеспечивается возможность бесплатного и частично платного получения социальных услуг. Их объем, качество, установлены Правительством РФ. Их сокращение в регионах не допускается.

Перечни социальных услуг определяются с учетом субъектов, которым они предназначены. Федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания, утвержден постановлением Правительства РФ от 25.10.95 г.

На его основе разрабатываются территориальные перечни. Финансирование услуг, входящих в перечни, осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов;

Добровольность: социальное обслуживание осуществляется на основании добровольного обращения гражданина, его опекуна, попечителя, другого законного представителя, органа государственной власти, органа местного самоуправления или общественного объединения. В любое время гражданин может отказаться от получения социальных услуг;

Гуманность: граждане, проживающие в стационарных учреждениях, имеют право на свободу от наказаний. Не допускается в целях наказания или создания удобств персонала использование лекарственных средств и физического сдерживания, а также изоляция. Лица, допустившие указанные нарушения, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность;

Приоритетность предоставления услуг несовершеннолетним;

Конфиденциальность: сведения личного характера, ставшие известными работникам учреждения социального обслуживания при оказании социальных услуг, составляют профессиональную тайну. Работники, виновные в ее разглашении, несут установленную законом ответственность.

Законодательство предусматривает следующие виды социального обслуживания:

Материальная помощь в виде денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, одежды и обуви, предметов первой необходимости, топлива, специальных транспортных средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе;

Социальное обслуживание на дому. Оно направлено на максимально возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их социального статуса, а также на защиту законных прав и интересов. К числу надомных гарантированных услуг, предусмотренных федеральным перечнем, относятся: доставка продуктов на дом; приобретение медикаментов, продовольственных и промышленных товаров первой необходимости; содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в медицинское учреждение; уборка помещения и другие надомные услуги, содействие в организации ритуальных и юридических услуг.

Медицинскую помощь на дому получают психически больные лица в стадии ремиссии, больные туберкулезом, онко-больные.

Детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения, обеспечивается обучение на дому. Министерство здравоохранения утверждает перечень заболеваний, при наличии которых ребенок-инвалид имеет право на получение образования на дому. Дети-инвалиды зачисляются в образовательные учреждения по месту жительства, получают бесплатную учебную, справочную и иную литературу, посещаются педагогическими работниками, проходят аттестацию и получают документ государственного образца о соответствующем образовании;

Полустационарное социальное обслуживание. Оно осуществляется отделениями дневного (ночного) пребывания при муниципальных центрах социального обслуживания или органах социальной защиты;

Стационарное социальное обслуживание. Оно направлено на оказание всесторонней социальной помощи лицам, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении.

Социальные услуги, входящие в федеральный и территориальный перечни, предоставляются гражданам бесплатно, либо на условиях частичной оплаты. Положение о порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания, утверждено постановлением Правительства РФ от 15.04.96 г. №473.

Следующие группы населения имеют право на получение услуг бесплатно: одинокие граждане пожилого возраста (одинокие супружеские пары) и инвалиды, получающие пенсию с учетом надбавок в размере ниже регионального прожиточного минимума; граждане пожилого возраста и инвалиды, родственники которых по объективным причинам не могут обеспечить им помощь и уход, если размер пенсии с учетом надбавок ниже регионального прожиточного минимума; граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в семьях со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума.

Если размер пенсии вместе с надбавками указанных выше граждан превышает региональный прожиточный минимум, то размер частичной оплаты социальных услуг на дому не должен превышать 25% разницы между получаемой пенсией и региональным прожиточным минимумом; в полустационарных условиях - 50% разницы; в стационарных условиях - суммы превышения полагающейся пенсии над региональным прожиточным минимумом. Если сумма пенсии с учетом надбавок на 150% выше регионального прожиточного минимума, то социальные услуги предоставляются на условиях полной оплаты.

Стоимость услуг определяется на основе тарифов, установленных для конкретного региона. В оплату стоимости не включаются расходы по оказанию медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования в пределах государственных стандартов.

Дополнительные основания, по которым социальные услуги предоставляются бесплатно, определяются органами исполнительной власти субъектов РФ.

социальный обслуживание престарелый конституция

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Понятие и основные принципы социального обслуживания населения. Место правовых норм о социальном обслуживании населения в праве социального обеспечения Российской Федерации. Содержание полномочий органов местного самоуправления в социальной сфере.

дипломная работа , добавлен 13.07.2015

Медицинская помощь - один из видов социального обеспечения семей, затронутых ВИЧ-инфекцией. Исторический анализ нормативного регулирования социального обслуживания семей. Изучение правовой основы социального обслуживания семей, затронутых ВИЧ-инфекциями.

курсовая работа , добавлен 10.04.2017

Изучение понятия и правовых основ социального обслуживания населения в Российской Федерации. Рассмотрение видов (форм) и принципов социального обслуживания. Анализ деятельности Управления социальной защиты населения Мытищинского муниципального района.

дипломная работа , добавлен 01.08.2015

Основные формы социального обслуживания в Российской Федерации, их правовая основа. Особенности реализации социального обслуживания на примере муниципальных образований "Котлас" и "Котласский район". Проблемы социального обслуживания и пути их решения.

курсовая работа , добавлен 04.01.2015

Система органов социального обслуживания населения по действующему законодательству и закону "Об основах социального обслуживания граждан" от 1 января 2015 года. Расширение полномочий органов государственной власти и улучшение качества социальных услуг.

контрольная работа , добавлен 07.10.2015

Правовое регулирование обслуживания в системе социальных услуг. Понятие, система и виды социального обслуживания детей. Нормативное законодательство, регулирующее его в РФ. Принципы осуществления социального обслуживания и система социальных служб.

курсовая работа , добавлен 04.04.2009

Основные этапы становления систем социального обеспечения. Понятие и функции социального обеспечения. Формирование российской федеральной системы социального обеспечения. Формы социального обеспечения. Пенсионная система и иные денежные выплаты.

курсовая работа , добавлен 24.01.2008

Понятие и сущность социального обеспечения. Характеристика основных направлений социальной политики Российской Федерации. Формы установления гарантированного минимального размера оплаты труда. Особенности развития системы социального обслуживания.

курсовая работа , добавлен 15.12.2008

Понятие становления социального государства и его конституционно-правовые характеристики. Основные составные элементы социального обеспечения. Особенности социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

курсовая работа , добавлен 20.04.2010

Право граждан пожилого возраста и инвалидов на социальное обслуживание. Формы социального обслуживания в Российской Федерации, их характеристика. Содействие в организации ритуальных услуг, трудоустройстве. Социальные службы, структура и порядок их работы.